中國紀錄片挺進“聯盟時代”

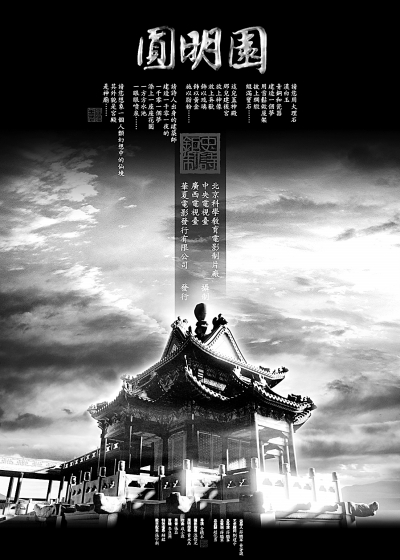

“以后拍紀錄片,不擔心找不到錢了,直接去找聯盟就可以!”曾執導過《圓明園》《玄奘之路》的紀錄片導演金鐵木激動地說。

今年7月,在央視紀錄頻道倡議下,中國紀錄片制作聯盟和播出聯盟正式成立。全國300多位紀錄片行業精英共赴河南鄭州,見證中國紀錄片行業邁向春天的又一次蛻變。

中國紀錄片制作聯盟凝聚了國內100多家紀錄片制作機構,覆蓋了紀錄片生產的整個鏈條,通過聯盟內多種模式的合作,逐步推動建立中國紀錄片行業標準;中國紀錄片播出聯盟將全國32家省級電視臺和60多家市級電視臺聯合起來,成立“中國紀錄片聯播網”,在這些電視臺的地面頻道開辦每天30分鐘的“紀錄中國”欄目。業內人士指出,兩個聯盟的成立,將使全國的紀錄片制作和播出隊伍緊密合作,實現全國行業資源的有效整合。

中央電視臺臺長胡占凡評價說:“聯盟的成立標志著中國紀錄片界第一次真正構筑起‘互利共贏’的大平臺,將聚集國內電視紀錄片制作力量,共謀發展,不斷推出適應國內、國際兩個巿場的紀錄片精品,用主流價值觀引領社會,打造中華文化‘走出去’的亮點。”

行業旗艦:做大平臺 做熱市場

央視紀錄頻道自2011年開播以來發展迅猛,“紀錄頻道收視份額持續以每年55%的速度增長,今年中央電視臺海外紀錄片發行遞增了248%,紀錄頻道的廣告額有望突破5個億。”央視紀錄片頻道總監劉文說,紀錄片頻道為整個紀錄片行業做大了平臺、做熱了市場。

“以前在紀錄片這個行業大家只知道編導、導演,現在制作人的概念出來了,制作機構的概念也出來了,這些概念標志著市場的形成。”金鐵木感慨道。

紀錄片行業熱度的提升并非偶然。“以前也有《故宮》《圓明園》《大國崛起》等優秀的紀錄片出現,但都沒能改變紀錄片行業冷清的生存狀況,直到紀錄頻道的出現,這個行業才有了溫度。”北京師范大學紀錄片中心主任張同道認為,這恰恰體現了行業的規律。在紀錄片領域,只有平臺才可以把紀錄片的價值轉化為市場利益,平臺是這個行業最強大的力量。因此,由紀錄頻道帶頭做起這個聯盟預示了行業發展的長遠前景。

產業集結:資源整合 共同發展

“以往很多紀錄片為了討飯吃,都被拍成了植入商業信息的‘甲方片’,這種片子是‘跪著的’,難以支撐紀錄片的獨立思考。”央視紀錄頻道節目運營中心主任、《舌尖上的中國》的導演陳曉卿說,制播聯盟成立以后,期待這個互利共贏的平臺能通過資源整合,讓更多的紀錄片“站”起來。

然而當下中國紀錄片發展依然被三個現實所困擾:高水平創作人才匱乏、精品紀錄片產量稀缺、紀錄片市場尚不成熟。劉文坦言,紀錄片的生產周期長,投入成本高,創作難度大,一些大片僅僅靠電視臺自身很難形成規模。中國紀錄片的繁榮,需要通過社會化生產、市場化運作來形成紀錄片產業的產業鏈。

張同道也一針見血地指出,紀錄片行業真正要發展壯大,靠的是工業,而不是手藝。電視臺自給自足、制作公司手工作坊式的生產絕不可能支撐起一個繁榮的紀錄片行業。制播聯盟的成立將行業帶入工業時代,因為它能實現行業資源的整合,進而實現多方共贏。

“制播聯盟的成立為地方電視臺提供了解決發展難題的有效途徑,也為制作更加優秀的紀錄片開創了廣闊的空間,為紀錄片播出拓展了更大、更廣闊的平臺,必將極大地延伸紀錄片的影響力。”河南電視臺臺長王少春在發言中這樣說。

北京三多堂影視廣告有限公司總經理高曉蒙在接受記者采訪時表示,聯盟將全國的制作公司攏在一起,就是把全國紀錄片人才資源整合在一起,讓這些團體在紀錄片頻道的扶持下得到更好的培訓,這是聯盟的最大意義。

聯盟成立:抓住機遇 迎接挑戰

張同道說:“今天的聯盟是激情和理智結合的產物,但是激情再過五年不一定有這么高的熱度,所以要把它變成一種可以掌握、常規運作的制度。”他表示,確立成熟的紀錄片行業標準仍需時日。

對于制播聯盟今后的發展,劉文提出了自己的愿景。他希望通過聯盟為行業培養出具有國際化創作理念和水平的紀錄片人才,推動建立中國紀錄片的市場標準,并進一步拓展社會制作機構的內涵式產品,培育出更多專業化、類型化的紀錄片制作公司,生產出更多多元化、專業化的節目。

“紀錄片作為高端的精神文化產品如何在日趨產業化的生產過程中保持獨特的文化品質,這需要每個紀錄片人認真思考。”紀錄片創作者臧公柱謹慎地表示。

紀錄片制播聯盟無疑為整個紀錄片行業的資源整合與市場開拓提供了合作平臺,然而未來中國紀錄片產業的發展之路上仍將是機遇與挑戰并存。曾執導過《沙與海》《京劇》的著名紀錄片導演康建寧提醒說:“不要幻想這樣一個聯盟的成立就能輕易帶來一個成熟的紀錄片市場。”他認為,不論建立完善的紀錄片市場關系,還是培育紀錄片觀眾的審美文化基礎,紀錄片人都有漫長的路要走。

(編輯:高晴)