文學創作要重視古典傳統

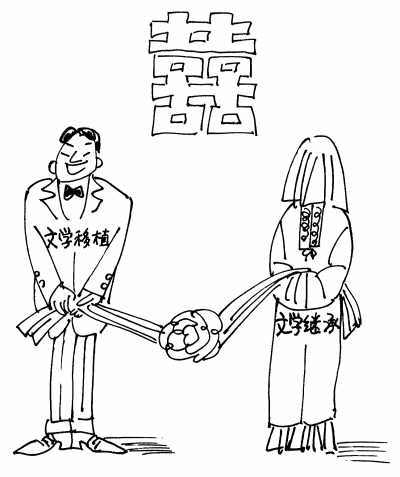

良緣(漫畫) 徐鵬飛

當今世界日益全球化的趨勢,使各民族文學的本土性成為作家焦慮的問題。本土性、民族性是與全球化、現代性相對的概念。所謂文學本土性,是指文學內容與形式與其所產生的本土的現實關聯性以及本土文學的獨特個性。我國五四新文學無論是精神面貌還是文學形式,都極大地區別于中國本土的傳統文學,新文學以來的中國小說的觀念、敘事方式、場景營造等,很多都來自對西方小說的“橫”的移植,而非對中國傳統小說的“縱”的繼承(當然也有例外,比如趙樹理、汪曾祺和阿城)。這種“橫”的移植終究還要和“縱”的繼承相結合,才能使之根深而葉茂。

莫言獲得2012年度諾貝爾文學獎后在斯德哥爾摩的演講中,特別談到他的小說從民間說書以及他的山東老鄉蒲松齡的鬼怪故事中汲取了豐富的營養,他說,“《檀香刑》和之后的小說,是繼承了中國古典小說傳統又借鑒了西方小說技術的混合文本。”莫言的演講似乎在提醒我們:也許真的到了重新打量本土文學傳統和資源的時候了。

中國傳統小說植根于鄉野閭巷。在中國傳統文體分類中,最高貴的是文,其次是詩,詩文是文人士大夫的專利文體,而戲曲、小說尤其是古典白話小說,則更多地與下層百姓同呼吸共命運。嘈雜、貧困的鄉野閭巷,是故事的集散地,是生活細節的稠密地帶,也是古典白話小說生長的沃土。如果說早期古典白話小說主要出自于說書人之口,內容尚不離史傳,而至晚從《金瓶梅》開始,充滿著家長里短生活細節的白話小說便主要出自低等文人或不第文人之手。小說運用平民百姓的口語,在詩文早已占定的范圍之外,為百姓找到了幅員更為遼闊的新天地,以及表達他們內心渴望的新方式。小說更多采用中國繪畫熟稔的散點透視法:從表面上看似乎沒有中心,遠觀以后才發現處處都是中心。較之于西方小說強調邏輯性的敘述以及對理性的過分依賴,這種純然中國式的敘事方式能夠更加有效、更加輕松自如地展現本土化的生活。

中國傳統小說的精神,是較為徹底的世俗性。即使是對鬼神的細致描寫(比如《西游記》、《封神榜》),也僅僅是凡間人世的投影,本意原不在仙界,而在對人世的勸誡。借助中國式的敘事方法,傳統小說在落實人倫秩序、善和德性方面,得到了完好的實現。中國傳統小說可能缺少西方小說中的崇高感和悲劇性,但其中人倫的溫暖,人性固有的卑劣對人本身造成的傷害、對德性和善構成的威脅,卻刻畫得入木三分。中國古典小說和中國其他藝術體式一樣,更關注“善”而不是“真”。善是中國古典小說的主要出發點,也是它的歸宿。美甚至只是善的附帶產物。所謂“勸善懲惡”,惡不僅是善的對立面,還是善必須化解或征服的對象。“改惡從善,善莫大焉”不僅是古典中國的倫理觀,也完全可以當作中國傳統小說精神的真實寫照。直至所謂“十惡不赦”——實在不行,才以小說家的筆誅而滅之。

錢鐘書說過:“東海西海,心理攸同;南學北學,道術未裂。”意思是說,古往今來,所有種族面對的是同一個世界、相同的問題、難題和主題。所謂民族性,是由于地理環境等方面的巨大差異造成的處理相同問題、難題和主題的不同方式以及應對機制。使用與本民族之心性最相匹配的敘事方式和技巧,或許更能消化、反芻中國的鄉野閭巷制造出來的生活細節,更能從對生活細節的揀拾中,透視中華民族的命運。中國古典小說早已發明了一整套處理中國人生活細節的觀念、敘事方式、語調、色彩等等,只需恰當的現代轉型,就能勝任今天的文學書寫。從這一點來說,古典性就是現代性,越是民族的越是世界的。傳統并沒有過時,全在于我們對它采取何種態度。

就小說而言,如果能從本土資源中,找到為我們所獨具的元素,運用到當代小說的寫作中,就算得上我們為世界文學做出了貢獻。當下中國正遭遇三千年來前所未有之大變化,生產著無數令人感動、感慨、感傷的生活細節。而現代小說觀念、敘事方式,已經被證明能有效表達中國的故事,如果再加上來自本土的技法和敘事風格,我們的小說家便真正是如虎添翼了。

(編輯:單軒)