《毛澤東與齊白石》:人物傳記片的新嘗試

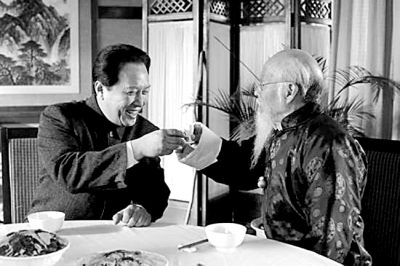

電影《毛澤東與齊白石》劇照

今年是毛澤東同志誕辰120周年,是國畫大師齊白石先生誕辰150周年。作為湖湘文化孕育出的杰出代表,毛澤東與齊白石這兩位湖湘巨子對人類作出的巨大貢獻及其對后世的影響力都是無以倫比的。同時,毛澤東和齊白石兩個分別作為政治界、文化界的標志性人物本身就具有強烈的象征意義,能夠讓人產生各種豐富的聯想。據各種文獻記載,這兩位惺惺相惜的同鄉雖然神交已久,但直到1950年才有過一次會面。對于任何人、任何藝術創作而言,僅僅憑借兩個人的一次會面就要演繹成為一部電影,其難度和挑戰無疑是巨大的。而瀟湘電影集團有限公司和華夏電影發行有限責任公司卻為廣大觀眾奉獻出了一部優秀的影片。

影片《毛澤東與齊白石》從獨特角度再現了1950年前后兩位偉人之間惺惺相惜、富有浪漫色彩的交往,毛主席儒雅的文人氣質和政治領袖風度以及齊白石大藝術家仙風傲骨的氣質都躍然于銀幕上,充滿人情味。影片突出表現了毛澤東對藝術家深厚的情感,對文化事業非同尋常的重視和呵護。同時,也從一個側面凸顯了新中國成立前后那段意義深遠和跌宕起伏的歷史畫卷以及政治清明、人心舒暢、對未來充滿希望和想象的獨特歷史氛圍、文化景觀。從某種意義上說,毛澤東與齊白石的交往不僅僅是他們兩個人的交往,一個政治領袖與一個大畫家的交往,也不僅僅是兩個偉大人物的情感交流、靈魂對話,而是我們黨在新中國成立前后與文化界、藝術界和諧關系的生動體現。這種政治家和文藝家水乳交融、毫無芥蒂的相互尊重,這種充滿人文關懷的情感和友誼,是我們今天實現中國夢所需要的精神力量、情感力量。

影片《毛澤東與齊白石》以小見大、以情動人,通過詩書畫印在兩位人物之間的傳遞,讓觀眾在濃濃的親情和鄉情中窺探到了兩個人的精神世界和情感世界。在影片中,毛澤東文人的氣質和情態得到了充分表現,給人留下了難以忘懷的印象。正因為如此,他可以與齊白石,可以與當時文化界、藝術界的名流平等交往,談笑風生間指點江山、激揚文字。而對齊白石這樣真正的文化人,影片則從普通人的視角刻畫了他的性格,凸顯了一個藝術家的性格特征和特質。如因為他放牛娃苦出身的緣故,他對一些物品的珍惜甚至到了吝嗇、不可理喻的地步,連家里的鑰匙都隨時隨地拴在自己褲腰帶上。影片里面幾個段落和場景,比如政權交接、艾青探望以及與比自己小30歲的國家主席交往的時候,齊白石都表現出一種淡定的氣質。特別是艾青第一次拜訪齊白石,齊白石一開始把艾青當成一般的官員愛答不理;當通過談話發現艾青有知識有文化以后,則大聲呼喊“看座、上茶”。

影片最重要的一場戲就是毛澤東請齊白石吃飯。事前,毛澤東考慮到齊白石年紀大了,特意叮囑要把紅燒肉燒得爛一點。但當毛澤東問齊白石是不是地地道道的家鄉味時,齊白石老老實實地回答說燒爛了一點,令人忍俊不禁。還有毛澤東特意送給齊白石從家鄉帶來的豆豉,把兩個偉人的同鄉之誼表現得入木三分,令人動容。又如影片對比處理了齊白石老年喪子之痛,毛岸英的犧牲給毛澤東帶來的無法言說的巨大痛苦,把兩個偉人普通凡人的一面深刻表達了出來。又如毛澤東和郭沫若分別在齊白石扔掉的畫卷上題詞,毛澤東題的是“丹青意造本無法”,郭沫若題的是“畫圣心中常有詩”。這些富有意味的機鋒和情趣,是一般人所不具備的文化素養和智慧。從這個意義上說,欣賞《毛澤東與齊白石》這部電影,也需要觀眾具備較高的文化素養、審美素質和情趣。

人物傳記片具有表達人性的豐富性、復雜性的天然優勢,并且有兩個重要的評價維度和標準:首先,人物傳記片絕對是以人為本,人物性格塑造是否豐滿和生動,是否能夠贏得觀眾的認同和追捧,無疑是評價人物傳記片取得成功的最重要的指標。真人真事、尤其是偉大人物的傳記片受到很多限制和制約,但無論如何都必須得到觀眾的情感認同。其次,任何人物都是在特定的歷史背景下活動的,因此真實再現歷史,還原獨特的歷史情景和氛圍是人物傳記片的神圣使命。可以說,人物傳記片在追求藝術形象與生活原型的最大限度的相似性之外,還應該以當代意識審視和再現歷史,準確地開掘出人物形象的人文內涵,用情感的力量使觀眾受到精神的感召和震撼。這樣,人物傳記片在敘事之外,更需要細節的極端豐富性、多樣性。如果人物傳記片沒有大量人物性格刻畫,真實再現歷史情景、氛圍的極端豐富性、多樣性的細節,就很難產生人物傳記片獨特的藝術魅力、藝術感染力。就此而言,《毛澤東與齊白石》在藝術想象和藝術表達上為我們拓展開了一塊空間。(作者為中國電影資料館副館長)

(編輯:高晴)