“支教夢”給山里娃設計校服(守望)

給山里娃設計校服(守望)

孫瀟娜和山里孩子在一起。

資料圖片

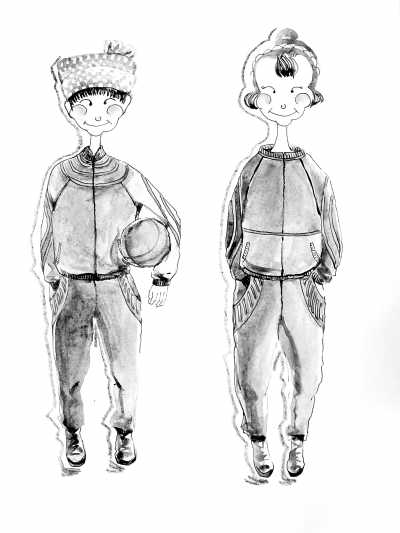

隊友遲文潔設計的校服草圖。

資料圖片

孫瀟娜:中國美術學院電影制作和理論研究研二學生。今年7月,她再次到貴州省黔東南苗族侗族自治州進行暑期實踐。這已是她一年內第三次自費踏上貴州。這次,她要給孩子們設計校服。

(一)

清爽的短發,白襯衫配牛仔褲,大背包,總喜歡在隊伍的末尾默默地拿著攝錄機記錄隊伍的活動。可當你言談間提及貴州時,她便立刻被吸引過來,認真聆聽,好像什么事都很新奇。

和許多大學生一樣,孫瀟娜一直有個“支教夢”。

在讀本科時,她就曾向公益組織投過報名表,申請到西藏支教。“或因學業未完成,沒有獲批。”孫瀟娜回憶說。

小小“挫折”,并沒有讓她到落后地區支教的愿望“夭折”,反而更加強烈。

2012年,已讀研的孫瀟娜加入由熱心人士自發結成的民間公益性組織。這個組織有許多山區公益項目,其中包括大學生藝術支教項目。

看準這一項,她報名參加。由于是藝術院校出身,她很快便被選為貴州月亮山暑假藝術支教隊的隊長。從來沒到過貴州的她無比興奮,盡管組織只幫忙聯系地點,全程需要自費參與,可這并沒有影響她的熱情。

2012年7月,孫瀟娜和她的13名大學生隊員,走進了貴州省凱里市從江縣岜扒村的岜扒小學,開展為期半個月藝術支教實踐活動。

真正感受山區支教生活艱辛,就是從這次開始的。

沒有床就拼課桌;電不夠,每天就充一點電堅持;沒有飲用水,就喝山泉。幾天不到,隊員們集體“中招”,被毒蚊子咬得滿身紅疙瘩。

可每天早上六七點鐘,學生們在樓下歡喜地叫著哥哥姐姐時,大家達成共識:“再苦也要挺住。”

“暑假吸引孩子來學習很難,那真是扯著嗓子維持安靜。”孫瀟娜說。山里的孩子基礎差,“我們做了很多準備,可是到這里才發現,有些幾乎可笑了。”孫瀟娜很坦誠,“比如最簡單的蠟筆繪畫,我們只思考到他們會感興趣,卻不曾想過在我們走了之后,這些孩子如何能有條件繼續畫畫呢?”大伙只能盡量根據實際情況及時調整課程設計。

在岜扒村有個風俗,當有客人要離去,用紅繩捆上一個紅雞蛋,能夠帶走祝福。離開前,孫瀟娜仔細數了數,自己有43個雞蛋,身邊的隊友每人都有43個。

(二)

第二次到岜扒小學支教,源于五年級學生賈玲蘋的一封信。

“哥哥姐姐,其實我們知道你們只來一次。以前有很多哥哥姐姐來了,也對我們很好,但不會再見到他們……但還是謝謝你們,帶給我們一個快樂的暑假”。

一番話似乎讓孫瀟娜看到孩子們略帶失望的臉。寒假時間短,公益活動少,然而孫瀟娜還是聯系到了想要一同前往的同學。

2013年2月20日,孫瀟娜帶著一行8人又來到岜扒村。在10天的調研中,她認真地對當地衛生、醫療、教育、藝術生活等做了全面了解。

回杭州后,孫瀟娜將全程拍攝的短片剪輯成兩部分,分別是服飾、刺繡、侗布印染、侗族大歌、蘆笙舞等非物質文化遺產記錄和反映當地學生教育和家庭情況的視頻。

孫瀟娜說,對一個地方的了解,需要不斷積累;每一次都要比之前更有收獲。

(三)

第三次到岜扒小學,孫瀟娜多了一份從容和淡定,因為這一次,他們有備而來。

今年7月,學校的大學生暑假實踐活動將貴州定為聯系點,派隊伍到貴州山區開展實踐活動。知道這個消息,孫瀟娜高興不已:她為岜扒小學設計了詳細的支教計劃后,向學校報了名。十足的誠意和具有可操作性的方案,讓孫瀟娜的計劃很快被選中。

當岜扒小學校長接到孫瀟娜的電話時,很是激動,“我們這邊條件真的很艱苦,來過的人雖然很熱情,可很難再見到。你來了三次,真的很感謝。”當團隊出現在村口時,看到了早已等在那里的村長、校長、家長和孩子們。

一年內三次踏上貴州黔東南。這次,孫瀟娜更有想法、更有準備:

這一次,提前準備了蚊帳,藥膏,沒有隊員生病;這一次,更加深入地了解記錄少數民族人文知識;這一次,準備了更多有趣的課,也更有實踐性。

模擬地震逃生、溺水急救,實在是孩子們所需要的。專門帶了一個牙齒模型,給大家上刷牙課。“第二天,好多小孩子跑來咧著嘴,笑著說,老師你看,我按你說的方法刷牙了……”孫瀟娜邊說,邊模仿孩子們的動作。

暑假支教不同于平時上課,要想吸引孩子們,全得靠好課程。賀卡制作、課本劇表演……孫瀟娜們使出渾身解數。每一天上課時,要是看到多那么一兩個孩子,她就覺得很欣慰,“這說明我們的課程是吸引孩子們的,付出是有成果的”。

在孫瀟娜的描述中,我們了解到團隊還有一項重要計劃,就是給侗族的孩子們設計校服。這是第一次到貴州時,孫瀟娜和她的隊員們就有的想法。這次團隊的一支小分隊專程到臨近小黃侗寨進行調研,了解當地少數民族非物質文化遺產,特別是對侗族繡品、服飾和生活用品的紋樣、建筑雕飾和畫作進行重點調查。

“哪怕看見道路上一塊紋路奇異的石板,也要精心拍下,說不定有用。”孫瀟娜說,隊員們希望通過拍照、臨摹、寫真等手段,記錄、分析具有侗族文化特色的藝術元素,然后回校后與中國美術學院所有師生分享,通過發起少數民族校服設計大賽,向所有師生征集設計創意,將民族元素注入到孩子們的校服中。

孫瀟娜說,計劃如果能順利完成,中國美術學院將從所有設計中選擇一款舒適方便又具有侗族民族特色的校服,由杭州的服裝公司直接生產并對接學校進行捐助。

“下次還來,爭取讓孩子們穿上我們設計的校服”。這是孫瀟娜們時下最大的心愿……

大學生手記

7月25日,中央財經大學“愛匯隴”團隊支教活動進入最后一天。近兩周的接觸讓隊員與孩子們親如家人,離別在即,每個隊員都希望珍惜最后的時間給孩子們帶來更多的幫助與快樂。

早上,隊員們在高中部上了最后一節音樂課,從進入教室熟練地在黑板上抄寫歌詞,到一句一句地教授旋律,每一個普通環節都格外值得珍惜。一首《和你一樣》,既唱出隊員與學生們的感情,也留下我們最美的祝福與希望。

放學時,隊員們都收到了孩子們寫的卡片、畫的圖畫,看著孩子們掛著淚珠的臉龐,緊緊抱住他們的我們也忍不住紅了眼眶……支教活動不僅提高了我們的能力,更收獲了孩子們的信任與支持。相信這段經歷會成為每個隊員一生難忘的回憶與感動。

——中央財經大學愛匯隴支教隊

作為一名大學生,我們現在的力量仍然遠遠不夠。每年暑假我們都會到不同的地方進行社會實踐,通過環保教育給當地的小學生帶去一些新鮮的知識。今年這個假期陪伴他們半個月,想給他們帶去快樂。我們還可以將了解到的現狀發到網絡上,希望得到更多社會人士的關注。通過調研獲得信息,也可以寫成調研報告提供給相應部門。雖然力量很小,但我們已經在路上,加油!

——蘭州大學第六屆綠色營隊員

這次支教首先帶給我的就是“自信”。雖然我是名師范大學學生,但還是第一次真正當“老師”。準備第一堂課時,我曾經對著鏡子講了近10遍;到最后一堂課時,我已可以不帶備課本而在講臺上侃侃而談。對我來說,這是一個質的飛躍,原因主要是孩子們對我的肯定:他們聽課時那專注的眼神,悄悄放在我辦公桌上的千紙鶴……想到這些,我心中總是暖暖的。

通過這次支教,我了解到農村孩子們的心靈更加敏感,他們渴望被關注,有表現欲,卻不敢邁出第一步。我開始找他們聊天,一點點走進他們的內心,慢慢地和他們做朋友。

想起初來時,不適應當地的環境,連續兩三天吃不下飯,被蚊蟲叮得滿身全是膿包,為了豐富課堂教學絞盡腦汁,在調研時冒著草叢中有蛇的危險穿越樹林,挨家挨戶詢問當地村民,最后把調研報告改了又改……一切汗水與淚水的凝結,在克服困難中閃閃發亮。

——湖南師范大學“心傳陽坪”支教團隊成員 韓 欽

人民網強國論壇

網友熱議

公益實踐

“xerox”:“新時期年輕人能做出這樣的舉措實屬不易。愿更多的人參與到支援貧困地區的隊伍中來,以各種形式盡我們自己的努力,為達到社會公平與和諧盡心!”

“奔放的追夢人”:有這樣關心、熱愛公益事業的青年,與我們共同努力,讓愛心在中華大地上盡情播撒。

“ysgfj”:讓公益活動的薪火永遠傳下去,讓愛心的溫暖點亮每個角落!

“指間沙5”:參與公益支教活動,將是你們人生中的一筆財富,一段美好的回憶。

“60.223.230”:看孩子們求知的眼神,公益團隊的付出是值得的。

社會實踐就要互動反饋(記者手記)

在孫瀟娜的短片拍攝計劃中,記者看到這樣一段話:“努力讓自己變得更強大,以幫助更多的人。快樂不是因為所愛的一切都擁有了,而是珍惜所擁有的一切。”

當下,越來越多的90后大學生參與到暑假實踐活動中,從家中“獨苗”甘愿化做一棵最平凡的“綠草”。可“有心”與“無力”總是如影隨形。缺乏規劃,沉不下去,難以適應,等等,都是不容回避的問題。

孫瀟娜從加入組織、號召朋友,到帶著計劃去報名的成長,值得所有大學生認真思考:為什么要參加暑期社會實踐,如何有規劃地實踐,怎樣更富有成效自我成長惠及他人,亦如孫瀟娜所說,“實踐,不是空談,應對自我、對他人都有所反饋。”

制圖:蔡華偉

(編輯:孫菁)