香港文物修復義工計劃施行13年 普通人也能當文物“醫生”

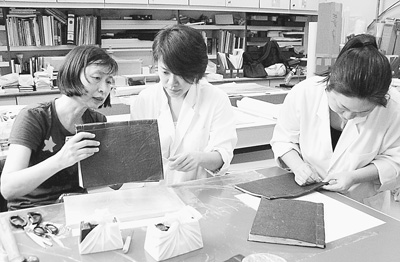

文物修復義工協助裝訂清末年間的田契房產記錄冊。

香港特區政府文物修復辦事處提供

雖然不是科班出身,香港市民陳先生的“病人”卻個個大有來頭:四五十年的舊書籍、過百年歷史的清朝書卷……在陳“醫生”的妙手之下,歲月磨蝕的痕跡悄然淡去,重現往昔風采。

如今,像陳先生一樣的文物修復義工正活躍在香港各區博物館,或是觀察文物為它們“診斷”病征,或是修復文物為它們“療傷”。香港的文物修復義工計劃施行至今已13年。這些普通人,如何變成了專業的“文物醫生”?

每年零門檻招聘70到80個義工,服務時間超過3000小時

一年多前,陳先生對文物修復還一竅不通。現在的他,已經能把文物紙本維修的要領講得頭頭是道:“維修文物書冊,要先拆掉書本裝線,逐頁查看損毀程度,記錄不同損壞,再對癥下藥。受潮長毛的紙張,要用化學棉清潔;紙張裂開,要用纖維紙粘住;蟲蛀的地方,要用同類型的紙逐個修補蛀洞,這樣才能不露痕跡。”

“最初需要學習保存紙本的基本常識,然后從最簡單的修復步驟開始,逐步可以參與更多。”加入文物修復義工隊一年多,陳先生每周有1到2天都在文物修復工作室內。“平時對文物只能遠觀,親手感受文物連想都不敢想。現在竟然能親手觸摸這些文物,給它們‘療傷’,很有成就感。”

香港的文物修復義工隊目前大約有近百人。他們穿梭在香港各區博物館,或是觀察文物“診斷”病征,或是修復文物為它們“療傷”。

特區政府文物修復辦事處總監陳承緯表示,香港文物修復處不到40人的團隊要照料各區博物館26萬多件館藏,還有公園、社區內公共地方的各種藝術品不時需要保養,工作量大,只能按照輕重緩急分批處理。因此,文物修復義工隊已成為不可或缺的支援力量,每年為修復工作貢獻超過3000小時。目前,文物修復辦事處不設任何門檻,每年招聘70到80個義工,從招聘廣告貼出到額滿,也就兩三周時間。

靈活管理,了解義工的特點,是善用義工資源的第一步

文物修復義工隊的發展就像是“摸著石頭過河”,也遇到過困難和阻力。“剛開始很辛苦,”陳承緯坦言,“尤其是最初3年,基本都是我們在‘照顧’義工。”

2000年,在陳承緯提議下,文物修復辦事處開始引入義工試行計劃。最初規模很小,義工人數只有個位數,參與的部門也只有三到四個專業領域。由于招募沒有資質門檻,義工多是上了年紀的老人家,離不開照顧。“在沒有經驗的情況下,義工資源反而成了負擔。”陳承緯說,修復團隊內部反對招募義工的聲音開始浮現。

不過,陳承緯依然堅持這項計劃。從外國的經驗來看,很多資源有限的博物館都采用專家帶義工的模式。香港有成熟的義工文化,市民的文物保育意識也在不斷增強,只要做好管理,應該能走出一條路。

了解義工的特點,是善用這筆資源的第一步。陳承緯想到,既然義工的特點是工作時間靈活、自主性強,那我們也要變得靈活。

經過幾年的積累,修復辦事處開始摸索出一些經驗:哪些項目可以請義工幫手,哪些項目義工最有興趣,如何維系和義工的關系等。

現在,每名義工加入后可以在參觀修復工作室、迎新營的過程中,了解每個部門的工作,從項目清單上尋找自己感興趣、方便參與的工作,然后才跟隨部門專家開始學習。

文物修復不是兒戲,需要扎實的化學材料基礎,更需要經驗積累,還需要耐心細心的品質。在“零門檻”的情況下,如何培養和管理義工資源,同時又讓每位義工有所收獲,至關重要。每年的義工招聘人數都會根據當年的工作量決定,每名專家帶3到4名義工。

謹慎處理、確保安全,13年來,義工參與文物修復從未出現事故

特區政府康樂文化事務署表示,試行至今13年來,義工參與的文物修復從沒發生過受損的情況。這與修復辦事處的謹慎原則不無關系。

按照義工的學習進度,初入門的義工主要負責觀察、記錄文物損壞情況;有兩三年經驗的義工,可以從事簡單的表面修復。每次服務都會由專科修復主任帶領及監督,不會獨自處理文物,以確保文物及他們自身的安全。

并非每一個文物修復工種、每一個步驟都可以傳授給義工。例如,油畫專科不會設義工職位,書畫裝裱僅有某一部分可以讓義工操作。從義工的安全角度考慮,還有一些涉及危險化學品、貴重儀器的工作,也不會讓他們參與。

“不能因為義工的參與而取代正式員工本身的責任。邀請義工參與,我們的責任更大。”陳承緯表示,一方面要對文物負責,一方面也要對義工負責,讓他們有所收獲。因此,修復辦事處一直推廣將文物修復的概念、做法運用到日常生活當中。

每個人家里都有一些鐘愛的物件,文物修復知識能幫助它們對抗時間、環境的侵蝕。例如,用漂白劑按1∶99兌水,不僅可以修復發霉的舊建筑墻面,還能延長毛巾的使用壽命。

“博物館扎根于社區。”陳承緯表示,希望透過文物修復義工計劃,讓市民對文物修復有正確及深入的認識,增強他們對文物修護的認同和重視,使更多的本土文物能得以妥善保存,流傳后世。

(編輯:偉偉)