中國(guó)精神:實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的強(qiáng)大動(dòng)力

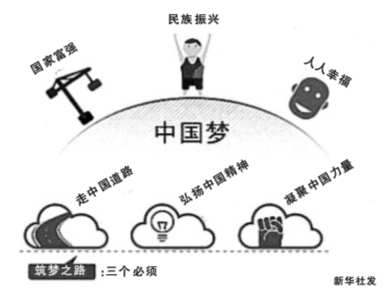

在實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的征程中,如何才能凝心聚力,實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)、民族振興、人民幸福?“實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)必須弘揚(yáng)中國(guó)精神。這就是以愛(ài)國(guó)主義為核心的民族精神,以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神。”習(xí)近平同志的這一講話,深刻揭示了中國(guó)精神的本質(zhì)和核心,闡明了實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的強(qiáng)大精神動(dòng)力。

中國(guó)夢(mèng)與中國(guó)精神的內(nèi)在關(guān)聯(lián)

正如習(xí)近平同志在講話中所指出的,實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)就是全面建成小康社會(huì)、建成富強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家,標(biāo)志就是國(guó)家富強(qiáng)、民族振興、人民幸福。應(yīng)當(dāng)看到,作為“中國(guó)夢(mèng)”之核心內(nèi)涵的國(guó)家富強(qiáng)、民族振興、人民幸福,本身就蘊(yùn)含著物質(zhì)豐富與精神提升的雙重含義。“中國(guó)夢(mèng)”不僅是物質(zhì)之夢(mèng),也是精神之夢(mèng)。培育中國(guó)精神,是實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的題中應(yīng)有之義。

首先,國(guó)家富強(qiáng)不是單純的GDP數(shù)字增長(zhǎng),而是在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)五位一體的社會(huì)系統(tǒng)工程中實(shí)現(xiàn)社會(huì)的全面進(jìn)步。毋庸置疑,物質(zhì)財(cái)富的增長(zhǎng)對(duì)國(guó)家富強(qiáng)有著極其重要的基礎(chǔ)性意義,但是,如果因此將其視為國(guó)家富強(qiáng)的唯一價(jià)值指向和判斷標(biāo)準(zhǔn),不僅會(huì)在理論上導(dǎo)致財(cái)富、增長(zhǎng)、發(fā)展、富強(qiáng)等概念上的“精神缺失”,更會(huì)直接引發(fā)實(shí)踐發(fā)展模式中的“GDP中心主義”。應(yīng)當(dāng)看到,“富強(qiáng)”這一概念不僅包含著以財(cái)富增長(zhǎng)為主要內(nèi)容的“富”,同時(shí)也包含著以競(jìng)爭(zhēng)力提升為主要指征的“強(qiáng)”。因此,倡導(dǎo)以公平正義、誠(chéng)實(shí)守信的價(jià)值取向和道德規(guī)范實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增長(zhǎng),倡導(dǎo)物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富的共同增長(zhǎng)和全面發(fā)展,是實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)的基本理念和實(shí)踐路向。

其次,民族振興不僅僅是在世界經(jīng)濟(jì)體中排序位置的上升,更是國(guó)家文化軟實(shí)力的提升和國(guó)際影響力的加強(qiáng)。對(duì)一個(gè)民族而言,文化是其發(fā)展的血脈,是人民的精神家園。當(dāng)今時(shí)代,文化的影響力更加深刻,已成為綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)中極為重要的影響因素。正是基于對(duì)文化作用的認(rèn)識(shí),聯(lián)合國(guó)教科文組織明確提出:“發(fā)展最終應(yīng)以文化概念來(lái)定義,文化的繁榮是發(fā)展的最高目標(biāo)”。因此,提升文化自覺(jué)、增強(qiáng)文化自信、實(shí)現(xiàn)文化自強(qiáng),不斷提高我國(guó)文化軟實(shí)力和文化競(jìng)爭(zhēng)力,是實(shí)現(xiàn)民族振興不可或缺的思想基礎(chǔ)和重要內(nèi)容。

最后,人民幸福不是單純的收入增長(zhǎng)和物質(zhì)豐裕,而是在物質(zhì)幸福和精神幸福相統(tǒng)一的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)人的自由全面發(fā)展。社會(huì)成員的生活滿意度與幸福感,一方面來(lái)自經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所帶來(lái)的生活質(zhì)量的提高,另一方面也源于精神生活的充實(shí)和精神境界的提升。并且,在收入增長(zhǎng)達(dá)到一定程度后,人們的幸福感在更大程度上取決于精神世界的富足與和諧。應(yīng)當(dāng)看到,對(duì)物質(zhì)財(cái)富的過(guò)度關(guān)注,對(duì)精神生活的相對(duì)忽視,以及由此引發(fā)的煩躁、焦慮、緊張、不安等精神狀態(tài),已成為影響生活質(zhì)量提升的重要因素。事實(shí)上,馬克思、恩格斯對(duì)資本主義制度的道德批判,正是基于這一制度不可避免地帶來(lái)物役、異化等現(xiàn)象,導(dǎo)致人與人之間的關(guān)系成為一種“物的依賴關(guān)系”。也正是在對(duì)這一制度批判的基礎(chǔ)上,他們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)指出,“代替那存在著階級(jí)和階級(jí)對(duì)立的資產(chǎn)階級(jí)舊社會(huì)的,將是這樣一個(gè)聯(lián)合體,在那里,每個(gè)人的自由發(fā)展是一切人的自由發(fā)展的條件。”換言之,無(wú)論從社會(huì)成員的個(gè)體或整體來(lái)看,在物質(zhì)生活與精神生活不斷豐富的基礎(chǔ)上將“人的世界回歸于人自身”(馬克思語(yǔ)),是實(shí)現(xiàn)人民幸福基本的邏輯前提和實(shí)踐根基。

(編輯:子木)