民進中央副主席朱永新委員:教育要尋找正確的“指揮棒”

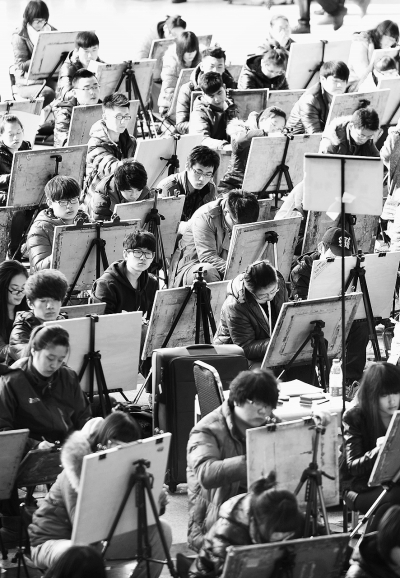

報考山東工藝美術學院的考生在濟南舜耕會展中心參加繪畫類考試。 新華社記者 徐速繪 攝

寒假還沒過完,北京家長劉曉就開始四處奔波:要千方百計地提高孩子的考試分數。

奔波的地點,輾轉于各大培訓機構和書店之間,只要對“提分”有益的,統統報、統統買。當然,代價也不小,還沒一個月,就“扔”出去兩萬多元。“再貴也得花!上不了好高中,好大學、好工作就全都沒指望。這學不就白上了!”說起考試,她有一肚子怨言,可又不得不為它費盡心思,“考考考,老師的法寶;分分分,學生的命根!”

考試,牽動著無數家庭的喜怒哀樂。但,考不好就真等于沒學好?如果考試的本意并非如此簡單,今天的考試與評價,又需要怎樣的改進?

現實

學校教育變考試

生活中我們不難看到為數甚眾的家長,一面抱怨孩子負擔太重,一面又忙不迭地把孩子塞進各種輔導班,考拼各級證書,生怕漏了什么,貽誤孩子終身。

生活中我們不難看到為數甚眾的家長,一面抱怨孩子負擔太重,一面又忙不迭地把孩子塞進各種輔導班,考拼各級證書,生怕漏了什么,貽誤孩子終身。但,這種焦慮的心態不能全怨家長。

不信你看,教育在某種程度上甚至變成了考試:方法要考,能力要考,素質也要考。考“素質”,窄化為考“學科”;考“學科”,窄化為考“雙基”。同時,提“素質”,異化為提“成績”;提“成績”,簡化為提“分數”;提“分數,的確有“旁門”可走……在我看來,我們的考試和評價確實有不少問題:

首先,學校教育應試化。在校園,優秀學生成了“考霸”的代名詞,唯分數論的升學通道,逼仄又擁擠;與之對應的是,學生的道德水平與身體健康遭受了嚴重損害。素質教育的推進遭遇了“應試”重重圍墻。其次,達標考試“選拔化”。基礎教育階段的校內考試都應屬于學業水平達標檢測,但受高考、中考的影響,初、高中的達標考試都按選拔性考試要求去命題、去評價,選拔意味濃厚。更可怕的是,選拔考試一考“定終身”的取向,毫無道理地提升了考試結果的重要性,也必然會增加考生的焦慮,有可能導致發揮失常,人才選拔無法實現理想的效果,從而使整個過程陷入了一種無法自拔的惡性循環之中。

根源

考試與評價不合理

教育行政部門既當“運動員”,又當“裁判員”,其科學性自然打折扣

考試與評價為什么出了這么多問題?

我認為,表面上是我們考試與評價的觀念落后,方法陳舊,本質上是由于考試與評價體制的不合理、考試與評價技術的嚴重落后造成的。

長期以來,我國的教育評價主要來自教育行政部門系統內部,教育行政部門既當“運動員”,又當“裁判員”,其科學性自然打折扣;考試與評價技術,還停留在幾十年前的水平上,與素質教育嚴重脫節,所以,教育評價“主體單一”“模式單一”“理論陳舊”“技術落后”“方法單一”“功能單一”“指標單一”等問題相當嚴重。

建議

發展“第三方”考試與評價體系

教育評價最重要的意圖不是為了證明,而是為了改進。

我認為,可以借鑒國外教育評估的運作模式:政府主導監管、專業機構(社會第三方)設計實施。因為教育評價最重要的意圖不是為了證明,而是為了改進。

我開出的“藥方”是,國家大力扶持和發展社會第三方教育考試與評價機構。這是一種專業學術機構,獨立于政府和學校、或政府和招生單位之外。它承擔的任務應該有:了解區域或國家教育現狀,診斷教育突出問題;歸因分析、跟進指導,為教育部門、學校科學決策提供數據支撐;建構各類區域或國家大規模教育考試標準與評價機制;制訂并推進區域或國家中小學生學業評價綠色指標,包括學業水平指數、學習動機指數、學業負擔指數、身心健康指數、師生關系指數、教師教學方法指數、校長課程領導力指數、學生家庭背景對學業影響指數和跨年度的教育進步指數;創新形成區域或國家高度一致的測評標準系統等,在操作層面上有效推進素質教育。 (本報記者 靳曉燕、鄧暉采訪整理)

數據鏈接

◎ 北京大學教育經濟研究所委托國家統計局實施的“中國城鎮居民教育與就業情況調查”表明,我國小學階段參加教育補習的學生比例達到73.8%,普通初中為65.6%。

◎ 據《教育藍皮書:中國教育發展報告(2012)》披露,中國教育培訓行業市場需求大,預計2012年市場總值將達到9600億元。

◎ 北京大學在“教育時間投入”方面組織的調查中顯示:2010年,北京、上海、廣東三地在校學生平均每天用于學習的時間為12小時,其中北京的學生每天用于學習的時間最長,為12.7小時;上海學生其次,為12.4小時;廣東省的學生平均每天學習時間最短,為11.4小時。課后學習時間,仍是北京學生以日均3.6小時奪冠,其中小學生花在課后學習的時間更是長達4.5小時。

(編輯:偉偉)

| · | 堅持教育優先發展不動搖 |

| · | 人大代表分析教育投入,4%只是及格線 |

| · | “中國好教育”:好教育 強國夢 |

| · | 大教育需要大視野 從教育內部看教育 |

| · | 教育的使命是“發現”(新語) |