6年間我國圖書庫存碼洋增長近1倍,出版業嚴重“亞健康” 圖書“余糧” 如何消化

制圖:張芳曼

圖書出版品種世界第一、日報發行量世界第一、電視劇生產量世界第一、電影生產量世界第三,引人矚目的數字紀錄標刻了中國文化大發展大繁榮的高度。但是,光鮮的數字背后,卻存在“滯脹”的隱憂:不少電影只能是影院“一日游”甚至“難見天日”、圖書庫存成為出版業越來越重的包袱——沒有發展的增長,制造的只是一戳即破的泡沫;品種爆發的背后,潛藏的卻是精品難尋的現實。

文化庫存,數量幾何?積壓產品,如何盤活?輕裝上陣,怎樣實現?本版解碼欄目今起關注文化庫存,探求中國文化產業的“減負”之路。

——編 者

源

庫存碼洋超銷售150億元

實際差距或比統計更驚人

目前,中國每年出版的圖書品種數,冠絕全球:2002年時便領先美國四成有余,9年后更是超越了美國一個“身位”,達37萬種,是美國的一倍還多。

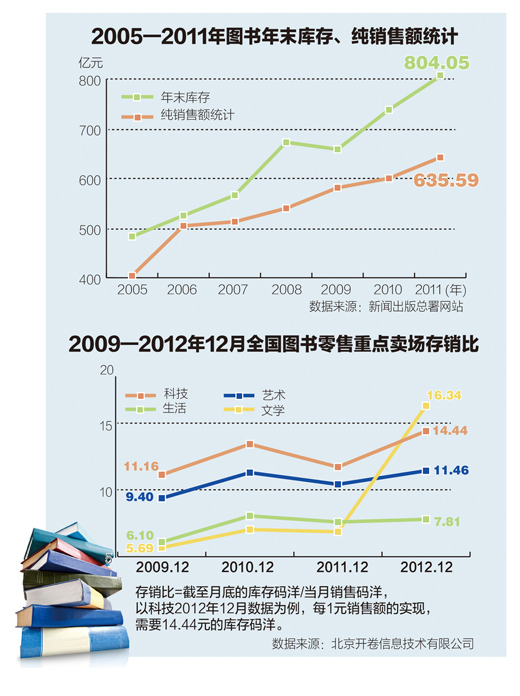

繁榮的景象之下,卻是日漸沉重的庫存負荷。全國新華書店系統、出版社自辦發行單位純銷售額從2005年的403.95億元增長到了2011年的653.59億元,而年末庫存則從482.92億元飛漲到804.05億元。6年時間,兩者的剪刀差從近79億元增長至150億元——庫存跑贏了銷售,更多圖書只能在倉庫中蒙塵。

實際的狀況,似乎比統計數字更嚴重。“600多億元的銷售額,其實應該扣除200億元左右的中小學課本銷售,這一部分基本上不會有庫存。”上海出版社經營管理協會理事長、原上海世紀出版集團副總裁郁椿德的分析,讓存銷比(庫存碼洋與銷售額的比例)從賬面的1.23∶1拉大到1.77∶1——每一元銷售額的實現,都要以近2元的庫存額為代價,“1∶1的存銷比,對我國出版業而言比較合適。”

而無效庫存的高占比,更讓人憂心。圖書大都屬于長銷性產品,流通周期較長,“備有比一般快速消費行業更多的庫存,是出版業的特性”。依據郁椿德的從業經驗來看,一般出版社的庫存中有70%左右是出版1年以上的書籍,其中相當部分圖書的盤活率較低,極易從有效庫存淪為無效庫存,變成“死書”。

“死書”越滾越多,出版業健康亮起紅燈,如何才能阻止無效庫存的惡性滋長?

析

以“品”促銷釀庫存風險

“爛書”成劣幣驅逐好書

銷售有限,卻過量生產,自然就會產生庫存。而這樣的生產模式似乎已經是出版界的主流,“為了刺激銷售,出書品種飛漲;出書越多,滯銷風險自然越大。”這個由來已久的出版怪圈,在郁椿德看來愈演愈烈。

靠增加品種數來推動銷售,極易積重難返。“傳統書業的不景氣是不爭事實,電子閱讀的沖擊,國民閱讀率的走低,都讓選題的命中率大幅降低。”面對越來越冷淡的市場和越來越挑剔的讀者,外語教學與研究出版社副社長謝文輝坦言,出版社只有密集發射選題,才有可能擊中細分市場、激起購買欲。

但這樣的密集發射,似乎并沒有讓出版市場擺脫萎靡。從2005年到2011年,全國出版的圖書品種數從22.25萬增至36.95萬,增幅為66%;在同一個時間區段,全國新華書店系統、出版社自辦發行單位純銷售冊(張、份、盒)數,增長的幅度不到4%——也就是說,66%的品種增長,只帶動不到4%的銷量增加,如此懸殊的“銷售有限、生產過量”,勢必一路推高庫存。

開卷公司研究總監楊偉認為,由于品種太多、精力分攤,使得國內出版社質、量兼顧的初衷最終難抵量多質低的現實。中國外文局副局長陸彩榮則把這種傾向歸納為“重數量輕質量、重經濟利潤輕社會效益、重簡單出版輕文化傳承”。

這樣的風氣,被不少業內人士歸咎于“不生不死”的出版生態。在中國,出版社的準入仍然依靠審批制,“總量規劃”讓出版社的數量一直維持在580家左右,市場之手基本失靈。

正是因為這種行政福利,讓不少出版社依靠“賣書號、印教材”就能活下去。這樣的現象,中華書局發行部主任胡大慶見得多了,“與其費盡心力在市場拼殺,不如背靠行政壁壘好乘涼。”于是,低層次的跟風出版蔚然成風,蹭一把、撈一筆就走的短視行為讓胡大慶頗為痛心,“跟風的產品經不起市場推敲,大部分只能落入無效庫存的地窖里。”

提高庫存之外,這類低質圖書的真正危害,還在于阻擋好書的出路。“一個市場的持續發展,需要源源不斷的好產品。但是低質圖書慣常使用的低價策略,將優質圖書也拖入價格戰的泥潭。”謝文輝介紹,外研社的圖書就經常疲于應付無休止的價格戰,極大壓縮了出版社的利潤空間,導致沒有能力生產更多更好的圖書,“劣幣驅逐良幣的現象,在出版界尤為明顯。”

析

為免斷貨書店傾向多進書

信息不暢定產量只憑感覺

“每一次確定圖書的印數,都是云繚霧繞。”一位出版業內人士坦言,推出新書之際是最忐忑的時候,入市前不知市場容量多少、入市后難以追蹤銷量行情,印多印少往往跟著感覺走。

霧里看花、感性決策,是庫存積壓的直接原因。“出版從賣方轉向買方市場,確立了渠道為王的地位。”做發行出身的中國人民大學出版社前總編輯周蔚華,深深感受過出版供銷鏈上的不對等,所有賣不出去的圖書,書店都可以退回給出版社,“風險主要在出版社。”

退貨權在手,讓書店無后顧之憂。為了確保不斷貨,“書店總是傾向于多進一點,反正賣不完可以退。”這樣的“高估”需求,在周蔚華看來,很容易讓出版社“出版過剩”。

為何不禁止退貨?近些年的中小書店、專業書店倒閉潮,令零售市場大多為大書城所壟斷,“大書城的貨源很多,除非是極暢銷或者品牌書系,否則沒有議價的余地。”周蔚華感慨。

大書店的“霸氣外漏”,不僅表現在進貨環節的“說一不二”,更有一種懶于合作的高姿態。“回款慢不說,要想查看銷售數據基本上也是不可能的事。”缺乏銷售數據的實時追蹤,讓出版人決策時心里沒底。“許多零售終端只會在年底結算時告訴你銷量。”對于零售商的愛答不理,謝文輝深有同感。“盡管許多出版社正在推進與書店的數據庫共享,但這樣的進程顯然有些慢。”對于這樣的局面,謝文輝有心無力。

解

發展按需出版成藥方

治本需消除制度紅利

過高庫存的壓力,足以摧毀一個行業。日本資深出版人小林一博所著的《出版大崩潰》,記錄了1997—2003年間日本出版業一落千丈的崩盤歷程,其中一個重要癥狀就是高庫存、高退貨:圖書退貨率平均在50%左右,高的可達90%;而倉庫里堆積如山的無效庫存,令日本出版人嘆惜“死書累累”。

盡管目前國內的出版庫存尚沒有踩到日本曾經的紅線,但殷鑒不遠,中國出版業還需及早自診、自治。

發展按需出版,是郁椿德給出的藥方,“按需出版可以實現訂單式銷售,有效減少了庫存的風險”。同時,一些斷版書的零散需求、專業書籍的窄眾特性,都可以借由按需出版來提供。

“這樣的出版模式,在美國每年呈現兩位數字的增長。”郁椿德介紹,美國最大的中盤商英格拉姆、最大的網絡電子商務公司亞馬遜在零售終端都提供按需出版的服務。

盡管按需出版也是中國書業的熱詞,但常被誤讀。“按需出版(印刷)在印刷企業一頭熱,他們紛紛發展能以較低印數起印的短版印刷,但按需出版的商業模式并未真正建立起來。”沒有跟零售結合起來的改造,在郁椿德看來,還是沒有解決根本問題。

除此之外,供銷鏈建立信息共享制度、改善財務結算制度等也都成為專家建議的“良策”。然而,這些技術層面的建議,在不少業內人士看來只是治標之策,只有打破“不生不死”的體制壁壘,才能真正提供改革的前提。“依附于制度紅利,就能生存下去,出版社又怎么會自討苦吃在市場中打拼?”專家指出,能夠有生有死、允許資本運作才能讓死水流動起來,才能改變多而不強的出版格局,消滅無效庫存,才可以真正倒計時。

(編輯:偉偉)