“拷問”電影批評

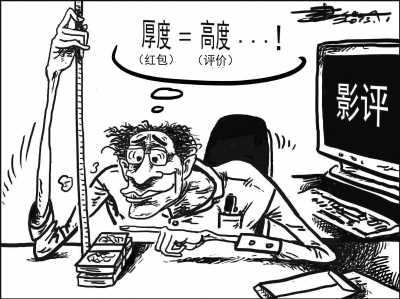

厚度=高度 李建華

電影是時下最熱門的大眾藝術,也是最能引發社會話題的藝術之一,一榮俱榮,電影批評自然跟著“火”。報刊上、電視上、網絡上,多媒體、多方位,現在電影批評的覆蓋面之廣,是任何時候都無法比擬的。電影評論隊伍雖不及上世紀80年代之眾,然而也十分壯觀,形成了以職業影評者為骨干,以業余影評者(為數甚眾的網絡大軍)為后援,以學院影評者為先鋒的格局。

但細究影評現狀,頗覺尷尬。創作界與影評各行其是,在創作者和制作者看來,影評不具指導性,只具服務性。這種單一的服務功能使得影評越來越廣告化和裝飾化,不是為新片做廣告與推介,就是在小圈子內自娛自樂自說自話。

電影批評的尷尬狀態一方面受電影生態環境影響,另一方面是由電影批評自身痼疾造成。后者是主要方面,是我們反思電影批評病象的關鍵。

電影批評的痼疾之一是主體失落,影評和影評人的品格失落。那種流行于市的紅包影評、人情影評,使影評者很難堅持文化操守、堅守批評的主體品格,不從作品本身出發而從人情面子出發、從紅包出發,電影批評很快就淪為電影表揚、電影推介。這已成為文化負能量。電影批評主體功能棄置,影評者主體身份丟失,自然使電影批評喪失了權威性,也使電影批評陷入尷尬境地。

電影批評的痼疾之二是理性失落。評論的關鍵是科學,根基是理性。時下不少電影批評缺少學理性,要么酷評要么俗評。所謂酷評,就是渾身鋒芒,影片不入眼就砍倒,誰說好就跟誰惡語相向;影片自己喜歡,則護駕到底,誰說一個不字,就跟誰罵到底。用情緒代替判斷,用謾罵代替觀點,追求發泄的快感,意氣用事,喪失理性。所謂俗評,是把矯情當創新,把膚淺當深刻,把審丑當原生態,把自然主義當接地氣,把平庸之作吹成是圓潤之作……評論跑調走音,也是失語。

批評的生命意義在于對實踐的把握與引導。電影批評通過對電影創作的辨析、匡正、批評與發現,引導創作實踐。批評者在創作面前過于謙卑,放棄了引導,其實等于放棄了批評本身。這是電影批評者在文化上的非自覺表現。要使電影批評成為真正意義上的電影批評,具有主體地位和文化價值的電影批評,需要強化電影批評對創作的引導力量,在堅守科學品格的前提下,從以下四個方面著力:

一是提煉規律。影評應該有大局視野,在中國電影發展大背景下把握具體作品的成敗得失,用藝術規律和文化產業發展規律引導創作,而不是用個人好惡和一時時尚去判斷作品。

二是發現趨勢。影評者應該目光敏銳,能夠發現創作的正反兩面趨勢,引導良性傾向,壯大主流作品和創作主潮,批評諸種負面傾向對創作大局的干擾和侵蝕。

三是指出誤區。電影批評應該及時在場,對創作中的誤區和創作主體的迷失有指正能力,以科學和理性的力量、以先進文化為方向,引導創作走上健康之路。

四是促進自覺。自覺既是清醒狀態又是把握能力,電影批評應該引導創作者站在先進文化立場上,認識生活,發現時代主潮,豐富表達手段,營造良好文化風氣。

強化電影批評的引導能力,需要健康的電影生態環境,需要電影生態鏈各個環節共同努力。要防止電影批評變成電影表揚,就得允許批評,允許說真話,說理性的話,說具有藝術規律性和真理性的話,敢于向人情影評說“不”,敢于向紅包影評說“不”,敢于向不良作品說“不”,敢于向非理性的酷評說“不”,更敢于向非理性的網絡水軍說“不”,向網絡暴力批評說“不”。堅持批評的文化操守,批評才能推進創作前行。批評和創作兩翼健全,中國電影才能飛得更高更遠。

(編輯:偉偉)