杭州地鐵廣告讓位公共藝術墻 文化記憶是種家鄉的味道

關于一座城市的記憶,往往源自一些特殊的文化符號。就像你到過杭州,一定不會忘懷那條“文藝范”的地鐵。從壁畫泥雕到水墨石凳,無處不在的“江南風”讓市民在地下空間也能賞到風景。但你可曾知曉,為留住這些文化記憶,舍棄的廣告收入每年至少有2000萬元。

可惜,許多城市規劃者并不愿為文化空間買單,商業利益的誘惑與低俗審美的偏差,令整個城市與人的心靈漸行漸遠。城市公共空間的建設,究竟該遵循怎樣的路徑?杭州的選擇,值得思索。

——編 者

抉擇

15個地鐵核心站點舍棄廣告,每年減收2000萬元

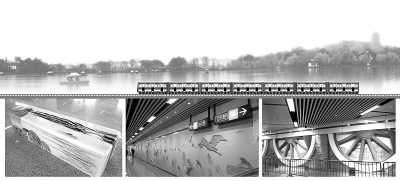

你站在那里,大幅向日葵雕塑墻迎面而來,瞳孔里閃耀著金黃的色彩;你看向那里,水面的漣漪蕩漾開古橋倒影,獨特的跨湖橋獨木舟依稀可見。這是藝術展覽,還是雕塑回廊?身邊呼嘯的列車告訴你答案——這是杭州地鐵1號線。

從白娘子與許仙的壁畫,到摩登女郎的泥雕,抑或畫滿水墨畫的站臺石凳,各種藝術元素的融入,讓稍顯壓抑的地下空間平添清新。“杭州地鐵34個站點中,有15個站點都繪制了公共藝術墻”,在城市規劃者眼中,地鐵空間正在成為城市文化的又一載體。

“公共空間設計非常重要,讓乘客的眼睛更‘舒服’,在國外這樣的展示已經屢見不鮮,這些細節才是代表這個城市的符號。”乘車后,“海歸”碩士陳貝貝說。

將公共空間與文化藝術掛鉤,對于杭州地鐵而言,是由來已久的打算。“最早開始討論裝修方案時,就提出了文化墻的設想。定位杭州歷史文化名城特點,再梳理每個車站的具體地域文化,有什么典故,有哪些名人……找出最具代表性的要素,按主題把藝術融合進去。”杭州地鐵設計部副部長崔新凱說,文化墻占了原本廣告墻面的8%,就是為了讓乘客在地下能感受更人性化的文化氛圍,提升車站的文化品位。

而公共藝術設計者們的愿望更為浪漫:如果孩子從小就坐這地鐵,成人后,地鐵上的畫會成為他們的家鄉記憶。

但從商業角度來看,這樣的文化記憶是“昂貴”的。記者從杭州地鐵集團了解到,配置公共文化墻所選取的15個站點是杭州地鐵1號線最具廣告資源價值的核心或中心站點。根據集團投資開發部的評估,并經過剔除這15個站點文化墻后的廣告資源招標結果的驗證,15個文化空間至少讓廣告收入每年減少2000萬元。

碰撞

在商業與文化的夾縫尋出路,是否宜人為衡量標準

其實在杭州,開啟“江南style”的,絕非只有這條“文藝范”地鐵。對于公共空間的營造思路,杭州城市規劃者在商業與文化的碰撞中,努力探尋一條兼容的路徑。

馳名天下的西湖岸邊,也曾違章建筑成群,渾然天成的風景卻少了文化元素的味道。“近些年,杭州‘還湖于民’,拆除了岸邊60萬平方米的違章建筑,恢復和重建了187個文化景點,并免費向公眾開放。”據介紹,僅免收門票一項,政府一年就少收入2000多萬元,但這些投入換來的,不只是旅游收入的持續倍增,還有城市文化空間的整體提升。

而在更多市民看來,城市公共空間的建設就在于生活的感覺。“我們平時不用去西湖、去運河,家門口走走就很幸福。”74歲的魏新蔡大媽住在清泰街,背街小巷青磚白墻,家旁邊就是中河,花樹成蔭、氣韻古樸。“杭州公共空間之所以讓人愉悅,在于設計上的開放親民。”杭州白象城市景觀設計公司設計師李建東認為,是否宜人是衡量公共空間質量的標準,“像不能進入的綠地、暴曬的水泥廣場、無趣甚至丑陋的城市雕塑,這些細節決定了公共空間設計的成敗。”

有學者介紹,在西方許多國家往往有公共藝術百分比的制度,在任何基建項目的設計與建造時都必須有5%—10%的資金用于基建項目外觀及與公共空間接壤部分的建造,如門口的綠化帶、墻壁臨街的一面等。“在國內,大家更重視室內的富麗堂皇,對室外公共部分缺乏關注和必要的投入。”

中國美院教師金石則強調“城市的公共空間應該為人而建”。在他看來,中國的城市人口密度很高,怎么在擁擠的空間里營造出人性化?縮短人與城市的心靈距離?“這些,都是城市公共空間需要研究的課題。”

內核

每座城市都有獨特體貌,這是公共空間的文化根脈

“杭州地鐵設計公共文化空間的嘗試有其意義,但還不能說就是城市公共空間的典范。現在的很多城市都有同樣的問題:打造公共空間時缺乏歷史積淀和內涵,使其表現力單薄、難以讓人留下深刻印象。”浙江大學一名老師如是評價。

他舉的相反例子,是俄羅斯地鐵。“在俄羅斯,一個裝修普通如民居的地鐵站,游客一進去就能感受到歷史感與文化氣息。內部沒有刻意的公共藝術展示,但你看幾十年使用下來的石頭臺階,上面深深淺淺的腳印好像踏在人的心里,這就是時光的積淀。”

要讓人記住一個城市,必須有一些特殊的記錄者。“如果城市的建設者有耐心懂藝術,慢慢積累慢慢建設,任何地方都能變美,只不過在杭州,這個過程已經歷經千年。”北京大學研究員栗強很是感慨。如他所言,在文化與商業的相互關系中,時間成為一種觀察公共空間的獨特視角。“新建文化空間固然重要,保留文化記憶不再被濫拆,或許更為緊迫。”

這些年,游走于城市之間,很多人都會有類似感受:有的公共空間病態十足,雷人設計不絕,毫無文化品位;有的公共空間曲高和寡,高高俯視將公眾拒之千里;有的公共空間彌漫銅臭,為商業利益克隆成風,粗糙低劣的仿制品讓人目不忍視;有的公共空間不倫不類,盲目拆舊建新如同“抹上口紅的老人”。

“像世紀廣場熱、大草坪熱、大樹進城熱都曾經盛行一時,這些缺失文化價值的公共空間,早晚遭到被淘汰的命運。”金石直言。而深圳市公共藝術中心雕塑家戴耘則強調,藝術家在進行城市空間設計時,要對城市的歷史文化充分熟悉并融會貫通,而不是簡單地將自己的作品放大、移植。

每座城市都該有自己的獨特體貌,而這,也該成為營造公共空間的文化根脈和文化審美。就像杭州在進行“還湖”工程時,沒有亂拍腦袋,而是找出古代的湖山圖,按著當年的規劃細細描繪。千年的歷史積淀與現實空間的融通,才讓杭州如此身姿婀娜。“城市設計者,千萬不能缺少對城市特有元素的探究”,栗強說。

(編輯:偉偉)