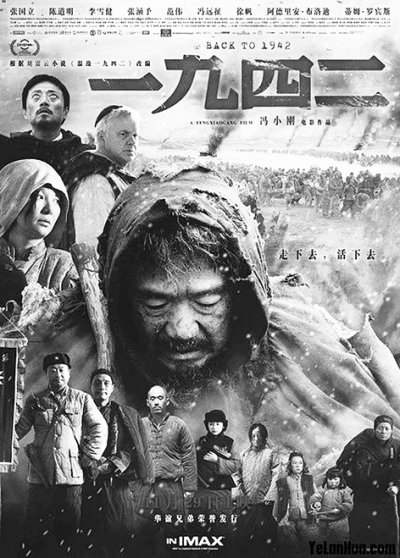

誰來拯救我們的欲望——電影《一九四二》觀后

今天,電影對社會人生的闡述以及對當代文化建構的力量是勿庸置疑的。影片《一九四二》拂去了歷史塵封的一段民族苦難,刻畫了一個冰冷而絕望的世界,一群經歷苦難的人。紀錄過去以使這一段民族生存的苦難歷史不被遺忘,追問歷史以啟迪人們思考時代和人的生存狀態。

電影《一九四二》所寫人物從逃荒路上的饑民,到試圖上達災情爭取救濟的地方官員,直至蔣介石。這是一個冷漠得讓人絕望的世界。上上下下,貧富貴賤,必然凸顯的是物質爭奪和政治權衡,同時生命意識的“不在場”,使得對于災難的拯救與自救成為不可能。在逃荒路上,窮人富人之間還在計較于斤糧斗米的得失,沒人去預料未來更大的危險。當災難驟臨時,東家剛剛被饑民搶過,倉皇中已經沒有了馬車,只得請求窮鄰居瞎鹿,讓懷孕的兒媳搭上他家的馬車。瞎鹿說:“(地主)也有求著我們的時候,解氣。”瞎鹿娘說“我說有災好,讓他家也變窮人。”在這里仿佛災難只是別人的,甚至懷著寧可在災難中同歸于盡的報復之心,那么還有誰能拯救這一群人呢?人的尊嚴在影片中基本缺席,所有人的目的只是茍且求生。瞎鹿的妻子懇求丈夫:“你讓我逃個活命,把我賣了吧。”她的第二次嫁人也是為了丈夫“有老婆可以賣”,以便兩個都能活命。范東家17歲女兒從嬌生慣養的女學生,到吃掉自己的寵物貓,到為換取五升米而自愿賣身妓院,完成了人性的徹底失落。當日本人對災區投放糧食以瓦解災民的抗日意志時,他們成功了:許多人在屈辱和刀尖上取食,成為日本軍隊的“順民”或走狗。蔣介石等高層人物政治權衡高于人道考慮,官員們掩蓋災情,只知自保,甚至利用救災款中飽私囊,在報紙上300多萬生靈的慘死變成了輕描淡寫的1千多人!這種政治本位、視生民如草芥的倨傲姿態更是令人瞠目!或許為了平民憤,影片加入了槍決貪污犯的場面,但今天的觀眾卻依然難以看到獲救希望。

在電影中,來自人物內心的救贖力量幾乎是零。神父小安面對人生的苦難發出絕望的質問:“既然魔鬼老是戰勝上帝,那信他還有什么用?”神父不知道更深刻的根源在于人心,當外在的一切都無法抗拒的時候,我們還有內心的力量。倘若影片中有哪怕一個具備內心力量的人,他一定可以為人們撐起一片信念的天空吧。鑒于此,影片史詩片的宏大建制和單薄的人物內涵不成比例:這不僅因為對人物前期細節鋪墊不足,交代空間太小,使觀眾與之沒有建立足夠的感情聯系;而且波瀾壯闊的歷史圖景對于主要人物的自私狹隘、薄情寡意顯得過于龐大和浪費;在美學上也缺乏出乎其外的視點。

馮小剛導演說“我們都是難民的后代”。不能忽視的是災民的文化心態可能潛伏于人心深處,因為文化心態有傳續功能。所以我們呼喚藝術品的文化導向功能,即發揮文化為人們的行動提供方向或者可供選擇的方式。看完《一九四二》大家默默走出電影院,有人長嘆一聲說:“唉,寧作盛世狗,不作亂世人”,回應的是一片苦笑。被影片中大苦大難遮蔽住整個頭腦的觀眾的這聲嘆息也許不無道理,但是回首歷史,我們不能忘記的不僅僅是饑餓。消費時代人的欲望遠遠超出溫飽,而誰來拯救我們的欲望?這不應該是盲點。

(作者單位:中央民族大學文學與新聞傳播學院)

(編輯:竹子)