從國家收藏到文化共享

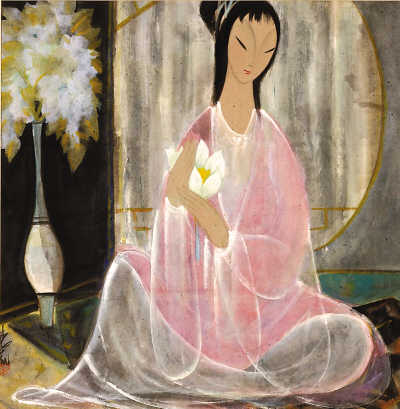

林風眠中國畫《蓮花仕女》,上海美術館藏品。

齊白石篆刻《一息尚存書要讀》、《何要浮名》,北京畫院美術館藏品。

陜西千陽《魚形枕》,中國美術館藏品。

陜西千陽《魚形枕》,中國美術館藏品。

陳之佛中國畫《蘆雁》,江蘇省美術館藏品。

|

晁楣版畫《北方九月》,黑龍江省美術館藏品。

|

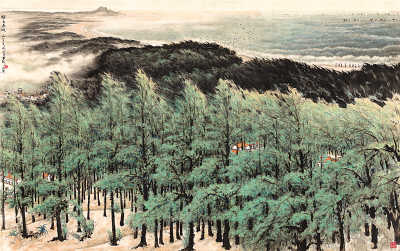

關山月中國畫《綠色長城》,深圳市關山月美術館藏品。

讓人民享有健康豐富的精神文化生活,是全面建成小康社會的重要內容。“2012年全國美術館館藏精品展出季”,既是美術館對收藏研究工作的一次總結和梳理,也是對美術館專業建設的推動。展覽的學術梳理,精彩紛呈的公共教育和社會推廣活動,是展出季的一抹亮色。

促進美術館積極適應免費開放的新要求,加快專業化建設,切實提升公共文化服務能力;促進國家收藏惠民,讓人民分享文化發展成果,發揮經典美術作品的社會和審美功能,積極引導當代美術創作,均是推動藝術民主、改善文化民生的題中應有之意。

——編 者

民間玩具是如何制作的?新中國歷史上第一所由國家開辦的美術學府有著怎樣的歷史?齊白石為何自號“三百石印富翁”?20世紀中國美術的“現代化”如何演進?民國美術有何建樹?嶺南畫派、長安畫派是在怎樣的歷史背景下誕生的?北大荒版畫有何特色……今年8月在全國范圍內啟動的“2012年全國美術館館藏精品展出季”,以各具特色的策展思路,將28家國有美術館難得一見的諸多館藏精品,展現在大眾面前。這也是美術館免費開放之后,文化部為進一步提升全國美術館的收藏研究水平、深化文化惠民推出的又一舉措。

地域性+學術性=各擅勝場

作為展出季的最后一站,中央美術學院美術館近期舉辦的“國立北平藝專時期館藏精品展”,以30多件具有歷史深味的油畫回顧了國立北平藝專的歷史,勾勒出其西畫教育的特色。同為學院美術館的湖北美術學院美術館、四川美術學院美術館,則分別展示了武昌藝專創立以來的收藏、對《收租院》群雕及其文獻資料的深度探究。這從一個側面體現了館藏精品展出季的一大特色——著眼于自身藏品的實際情況,從歷史與文化出發,突出具有本館特色的學術主題。

中國美術館有著豐厚的館藏資源。展出季中,該館從6000余件(套)的館藏民間玩具藏品中精心遴選出約370組800多件民間玩具精品,按照兒童成長和認知能力的發展順序,以“成長”和“成才”為主線,講述了玩具中所蘊藏的希冀、啟智、尚德的文化內涵。

各地方美術館的學術主題則多立足于地方的歷史與文化內涵:上海美術館以20世紀具有特殊政治和經濟地位的上海所受到的西方文明洗禮為時代背景,梳理了20世紀中國美術的“現代化”變革與演進;建于1936年的江蘇省美術館,因南京在民國時期的特殊地位,收藏有大量民國美術作品,回望了20世紀上半葉中國畫的變革求新;廣東是民主革命的重要中心之一,廣東美術館以館藏作品勾勒了中華民族自強不息的革命歷程,廣州藝術博物院則著眼于高揚“藝術革命”旗幟的嶺南畫派;浙江美術館以浙江現當代美術名家為主,梳理了現當代現實題材美術創作的脈絡;福建是中國現代漆畫的發祥地之一,福建省美術館、廈門美術館均以漆畫藏品展示了大漆之美;依靠河南悠久的版畫傳統,河南省美術館對木刻版畫藝術進行了發掘整理;新中國工業的重鎮湖北武漢是工業版畫的發源地,湖北美術館以100余幅工業題材的版畫,展現了對全國20余個工業版畫創作群體的關注;云南擁有自新石器時代至近代的少數民族壁畫,云南美術館首次公開展出了系列壁畫臨品;長安畫派為當代中國美術史書寫了新的一頁,陜西省美術博物館以陜西現當代中國畫創作展示了長安畫派精神的延續……

以美術名家的名字命名的美術館,也展示出獨特的魅力。何香凝美術館、劉海粟美術館、深圳市關山月美術館、常熟美術館(前身為龐薰琹美術館)、亞明藝術館、合肥市賴少其藝術館等美術名家紀念館,不但為觀眾提供了通覽何香凝、劉海粟、龐薰琹、關山月、賴少其、亞明代表作的機會,更讓觀眾在了解美術大家的同時,了解了著名美術人物背后的美術史。北京畫院美術館則立足于院藏齊白石作品的完整性,以齊白石的三百石印為基礎,反映了齊白石篆刻藝術印風的形成過程。

公共性+服務性=文化惠民

隨著展出季步入收尾階段,文化部對展覽的驗收評審也將啟動,從中評選出優秀展覽項目。展覽在公共教育和社會推廣方面的效果將作為重要評選標準之一。

中國美術館在展覽期間邀請了民間玩具傳承人進行現場技藝表演及講解,并舉辦了“中國美術館小小講解員”活動、傳統益智玩具比賽等系列公共教育活動,讓廣大觀眾特別是少年兒童,在欣賞民間藝術的同時,增強了對傳統文化的深層理解和對非物質文化遺產保護與傳承的意識。

學院美術館以厚重的歷史積淀和雄厚的學術力量著稱,但展覽等活動的范圍常常囿于美術界小圈子。此次活動,學院美術館著力細化學院收藏與研究的推廣形式,搭建面向社會公眾的藝術鑒賞平臺。例如,中央美術學院美術館配合展覽計劃展開“藝專”研究專題學術研討會、“大學與美術館”和“名師與北平藝專”系列講座、“北平藝專的故事”學院高校大巡講、微博聯動交互展“我與藝專的邂逅”以及巡展等系列公教活動。通過學院文化方式,將過去深藏于學府之中、僅供專業人員創作研究的收藏品,全面展示為以學術傳播為導向、有利于學術普及的文化惠民活動,不但讓學術走出了象牙塔,也讓更多的人了解了與現當代美術相關的那一段段校史,推助了學院美術館的學術建設和公共教育的拓展。

通過此次展出季,各地美術館進一步確認了自身的優勢所在,從而明確定位,加深了對公共教育和社會推廣的認識,在服務大眾的同時,也影響著本地的少兒美術教育以及美術創作的發展。例如,江蘇省美術館展覽期間舉辦了“民國文化與民國美術”講座、“搜尋民國的印跡”書畫賞析等系列活動;黑龍江省美術館開設了《北大荒版畫溯源》專題講座,在版畫夏令營舉辦了《與大師對話——看版畫、學版畫、印版畫》活動;天津美術館配合展覽開展了每周兩次為期一個月的系列講座,并針對不同年齡段的兒童舉辦了故事會、探秘尋寶、創意繪畫等系列活動,針對成年觀眾舉辦了“涂鴉活動角”、“市民工作坊”等;福建省美術館在展期組織了博士論壇,進行多學科交叉與跨界的理論研討,為漆畫藝術創作實踐提供理論支持;湖北省美術院美術館建立了數字展覽館做長期展覽推廣等。

美術名家紀念館也成果頗豐。為解決一地展覽受眾有限的問題,深圳市關山月美術館組織了三地巡展;劉海粟美術館與學術機構聯合開展劉海粟專題研究,圍繞劉海粟作品展舉行上海美專歷史尋蹤活動,并在網絡平臺上請專家開設學術專欄等。

輸入+輸出=收藏共享

藏品是美術館的立館之本。這種感覺,在館藏精品展出季這樣的活動面前,給人的感覺尤為強烈。

過去,由于種種條件局限,美術館“藏多展少”的現象比較普遍。“藏多展少”,相當于將作品打入了“冷宮”,收藏家和藝術家的捐贈積極性受到打擊,收藏工作便更難開展。

要解決“藏多展少”的問題,需要推動美術館逐步建立藏品的固定陳列。然而,即使建立了固定陳列制度,對于絕大多數美術館特別是地方館來說,還將面臨各種現實問題:一是藏品有限,無法形成系統性展出;二是館內面積有限,無法對所有的藏品進行固定陳列;三是美術作品必須展原作、看原作,展覽的地域輻射范圍有限,導致了展覽的受眾有限。更何況,全國美術館建設地域分布不均衡,目前還有近1/3省份沒有省級美術館。就觀眾而言,主動走進美術館看展覽,特別是到異地看展覽的觀眾還是少數。

即便解決了“輸出”,還需關注“輸入”。收藏是美術館最重要、最基礎的一項工作。文化部藝術司副司長諸迪介紹,作為文化部實施的國家美術收藏工程的重要組成部分,此次展出季還有一個重要的目的:帶動美術館對藏品研究與利用的重視,帶動藝術家捐贈作品,從而帶動國家收藏。

我國美術館事業仍處于起步階段。諸迪認為,藏品資源不足已成為制約我國美術館事業發展,特別是由美術展覽館向美術博物館轉型的主要制約因素。尤其在當前藝術市場空前活躍、民間收藏日益興盛的形勢下,國有收藏面臨著更加緊迫的壓力。目前我國國有美術收藏還存在著投入不足、家底不清、保存不善、利用不夠、效益不高等亟待解決的問題,尚缺乏系統的規劃和學術梳理,缺乏有效的整合、利用,未能充分發揮其應有的社會價值。正因如此,明年文化部將進一步推動和深入開展館藏精品展出季,推動全國美術館館際間的合作,特別是藏品的共享,鼓勵大館扶持小館,以此推動國家美術藏品的文化惠民和人民共享。

(編輯:偉偉)

| · | 全國群眾攝影藝術作品征集大展東莞開展 |