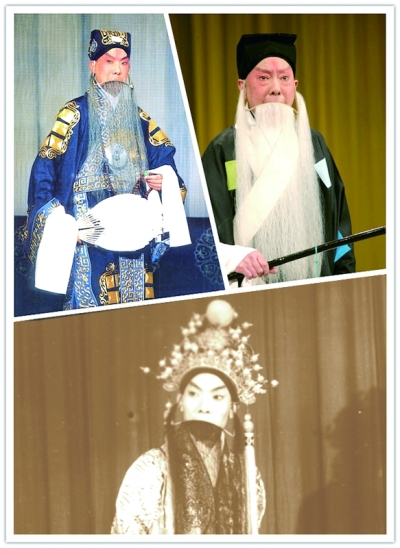

著名京劇老生汪正華:一生執(zhí)著延楊韻

“我是個(gè)老京劇演員,一生其實(shí)只做了一件有價(jià)值的事——老老實(shí)實(shí)地學(xué)習(xí)楊派藝術(shù),一絲不茍地繼承楊派藝術(shù),認(rèn)認(rèn)真真地弘揚(yáng)楊派藝術(shù)。”——汪正華

12月1日的上海,濕冷的空氣中飄著細(xì)雨。龍華殯儀館銀河廳里,反復(fù)播放著汪正華的精彩唱段,端莊風(fēng)彩恍如當(dāng)年。簡(jiǎn)樸的告別儀式就在這里舉行。

就在幾天前的11月26日凌晨2時(shí)45分,這位一生執(zhí)著楊派藝術(shù)的追夢(mèng)人走了,讓無(wú)數(shù)熱愛(ài)他的舞臺(tái)風(fēng)采的人們悵惋痛惜。“聽(tīng)了汪先生幾十年的戲,一定要來(lái)送先生一程。”今年55歲的“鐵桿戲迷”林康為早早地來(lái)到告別大廳,只為恭敬地獻(xiàn)上一枝素雅的菊花。“他認(rèn)真學(xué)楊而不拘泥于楊,為楊派注入了新的活力,他的離去,帶走了一代人的傳統(tǒng),也給我們留下了無(wú)盡的思索。”聞?dòng)嵹s來(lái)的上海戲劇學(xué)院戲曲學(xué)校教師童航說(shuō)。

拜馬宗楊,守正出新

“當(dāng)代老生格局中無(wú)疑有汪正華一席。”京劇學(xué)者、劇作家翁思再如是評(píng)價(jià)汪正華。汪正華藝宗楊寶森,以《失空斬》、《伍子胥》、《碰碑》等楊派名劇為世所重,并在新創(chuàng)劇《滿(mǎn)江紅》中演岳飛,《梅妃》中演唐明皇,《宋江題詩(shī)》中演宋江,創(chuàng)造了一些帶有濃厚楊派特色的新唱段,很多人并不知道他是馬連良的弟子。

汪正華原名汪道龍,1938年考入上海戲曲學(xué)校“正字班”,由陳斌雨先生開(kāi)蒙,習(xí)老生。此后又向陳秀華、趙濟(jì)羹學(xué)習(xí)譚(鑫培)派、余(叔巖)派戲。1945年出科后,隨顧正秋劇團(tuán)在上海、青島、天津等地演出,后定居香港。

1950年,22歲的汪正華迎來(lái)了人生的重要轉(zhuǎn)折。其時(shí)京劇有“后四大須生”之謂,馬連良居首,譚富英、楊寶森、奚嘯伯各成高峰。適逢馬連良在香港停留,汪正華拜師成為馬派弟子。也在這一年,楊寶森赴港演出,機(jī)緣巧合,年輕的汪正華得以與楊寶森同臺(tái)。兩人合作多場(chǎng),配合默契,一時(shí)轟動(dòng)香江。楊寶森本人也很興奮,對(duì)汪正華說(shuō):“以后你回來(lái),我?guī)е阊荩埠媒o你仔細(xì)說(shuō)說(shuō)戲。”

這次短暫的演出合作,成為汪正華藝術(shù)生涯的新起點(diǎn)。從此,汪正華私淑學(xué)楊。1957年,汪正華回到上海,入上海京劇院。楊寶森則輾轉(zhuǎn)到了天津,次年初就英年早逝。再也得不到楊寶森先生親自提點(diǎn)了,這成為汪正華畢生的遺憾。

“不論扮相、演唱和做派,汪正華都深得楊派老生藝術(shù)的精髓。演出楊派名劇時(shí),嚴(yán)格按楊寶森的路子演,在新編劇目的演出中,也明顯體現(xiàn)出楊派藝術(shù)的風(fēng)范,繼承、發(fā)揚(yáng)了京劇楊派藝術(shù)。”上海京劇院院長(zhǎng)孫重亮告訴記者。

翁思再則點(diǎn)出汪正華在藝術(shù)上吸取了馬、楊二人的長(zhǎng)處,他回憶:“汪正華先生曾經(jīng)親口對(duì)我說(shuō),自己是從表演原則上學(xué)習(xí)馬連良的,吸取的是乃師的瀟灑和精致。汪正華扮戲很講究,化妝、勒頭的方式與眾不同,這也是馬連良親授的。”

季正其是汪正華當(dāng)年“正字班”的同學(xué),在他的印象中,汪正華是個(gè)“戲癡”:“他好琢磨,對(duì)唱腔很有研究,不光懂老生,對(duì)花旦等行當(dāng)都有研習(xí),自己又會(huì)拉弦。有了這些優(yōu)勢(shì),博采眾長(zhǎng),才能對(duì)楊派唱腔有新的發(fā)展。”

(編輯:子木)