把論壇做成不散的宴席——第四屆海峽兩岸暨港澳地區藝術論壇側記

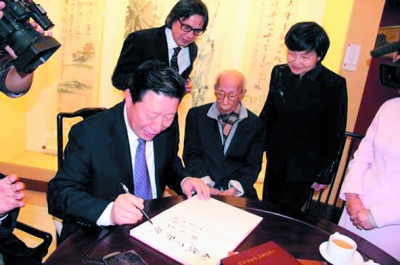

孫家正為饒宗頤學術館題字

楊承志、趙化勇、李前寬、費明儀等傾聽嘉賓高論

這一次是第四屆——海峽兩岸暨港澳地區藝術論壇11月20日至21日在香港舉行,由開幕到閉幕不過兩日,但,來自內地及港澳臺的藝術家們迅速達成了共識:大家雖分處內地及港澳臺,但共同沐浴厚重中華文明的恩澤,肩負弘揚中華文化的重任。伴隨世界對中國日益密切的關注,身為文藝工作者,理應呼吁并身體力行,監護并倡導中國人以更加優雅的面貌屹立于世界民族之林,中國文化以更加文明的氣象滋養喧囂不安的世界!作為十八大之后中國文藝界首次盛大的聚會,論壇所達成的共識富有積極向上的引領作用。論壇被全國政協副主席、中國文聯主席孫家正深邃的開幕詞引導,先由大會發言向重要領域發展,再以小組討論的方式向四面八方延伸,后以圓桌交流的樣式匯集到對當下最為迫切的文化問題的探求當中,可謂短促而高效。

養心是文化最大的功能

由中國文聯主辦的海峽兩岸暨港澳地區藝術論壇始創于2009年,旨在通過為海峽兩岸暨港澳地區的藝術家、理論家、評論家們搭建學術交流的平臺,加強海峽兩岸暨港澳地區文化交流,積極探索中華文藝在新時期、新形勢下的發展規律和策略,弘揚中華文化,增強中華文化在世界文化發展格局中的競爭力和影響力。往屆論壇先后于2009年初在海口、2010年底在臺灣、2011年在澳門成功舉辦,分別以“當代中華藝術的多點透視”“青年與中華藝術的未來”“傳播與融匯——全球背景下中華藝術的發展與未來”為主題。本次論壇的主題是“文化交融與藝術發展”。論壇由中國文聯、香港藝術發展局聯合主辦,中國文聯港澳臺辦公室、中國文聯理論研究室承辦。

全國政協副主席、中國文聯主席孫家正,香港特區政府民政事務局局長曾德成,香港藝術發展局主席王英偉等有關部門負責人及海峽兩岸暨港澳地區80多位知名文藝家、學者出席論壇開幕式。論壇開幕式由中國文聯黨組成員、副主席楊承志主持。

孫家正在11月20日上午的開幕式上致辭。“文化如水”是他一貫的主張,早在做文化部部長的時候他就出版過《文化如水》的專著。他在致辭中說,文化看似柔弱,實則堅強。當歷史的塵埃落定,許多喧囂一時的東西都會煙消云散,唯有優秀的文化長留世間。中華民族優秀傳統文化,是我們祖先創造精神的結晶,也是全體中華兒女共同傳承和培育的結果,它在堅守中創新,在創新中發展,成為海內外中華兒女共有的精神家園。傳承和弘揚中華民族優秀傳統文化,永葆中華文化旺盛的生命力,實現中華民族的偉大復興,這是海內外中華兒女共同的責任和擔當。

孫家正指出,當今世界正處在一個大發展大變革大調整時期,世界多極化、經濟全球化深入發展,科學技術日新月異,各種思想文化交流激蕩,在增進不同文明、文化之間的相互了解與信任中,在積極維護和促進人類文明的繁榮與進步中,擴大中華文化的影響成為一種必然要求。加強內地與港澳臺之間的文化交流,相互借鑒,取長補短,加強合作,有利于中華文化傳承和創新發展。

王英偉在致辭中表示,隨著內地及港澳臺交流和合作漸漸增多,各地的藝術界將不再局限于本土發展,而是通過更多的交流及溝通,增進彼此之間的相互了解,進而加強合作,達到融合共贏。

孫家正的講話在論壇上下引起高度認同,并主導了論壇的氣質。來自海峽兩岸及港澳地區的嘉賓與專家在隨后的大會發言和小組討論中,在這樣的認同感基礎上對文化產業、藝術教育、文化傳承、文明素養、中華文化的共通性和地域性等等諸多議題進行了深入的探討。丹增、陳永華、郭孟雍、蘇樹輝、邱歡智、胡抗美在大會上的主題演講分別是“文化的力量”“文化藝術科目延續教育的重要性”“從文化創意產業的角度看文化交融與藝術發展”“數量與品質:藝術教育的特質”“中國書法藝術的當代思考”“澳門對弘揚中華文化的重要性”。

比大會發言更熱烈的是小組討論,但遺憾的是,一些閃光的觀點由于缺乏有效的串聯只好遺失在不同的會議室中,這其實也是所有論壇一貫的遺憾。但是,一個鮮明的意見堅定地在不同會議室間游走:文化可以賣錢,可以養心,但養心才是文化最大的要義。大家都說:這是中華文化所處的最好的時代,但同時也面臨尖銳的挑戰。文化大發展大繁榮的目的,是要出精品、出人才,不是搞文化廟會,圖一時的熱鬧和痛快。另一個迫不及待的問題是藝術教育。教育,便涉及教育的方向和方式,雖然海峽兩岸與港澳地區情況各異,但專家們一致呼吁:有扎實的傳統功底又善于創新的人才,簡直匱乏。其次,關于文化交融,無論兩岸之間,還是地區之間,還是內地及港澳臺與國際之間,就頻率而言,大有上升,問題在于無法深入。如何能夠深入交融,變呼吁為落實,將落實變為成效,是大家共同的期待。

饒宗頤成為論壇制高點

11月20日的大會開幕式之后,論壇主題發言還在進行當中,孫家正已經在中國文聯和中聯辦有關領導的陪同下趕到了饒宗頤學術館,看望了中國文聯榮譽委員、國學家饒宗頤。孫家正緊握饒老先生的雙手對他說:您老身體這么康健,是香港之福,也是中華之福。孫家正為饒宗頤頒發了中國文聯榮譽委員證書與金質證章,并為饒宗頤學術館題字。饒宗頤向孫家正贈送了自己的書畫集及書法作品。雖已90多歲高齡,但饒宗頤依然每天堅持練習書法,練習瑜伽。說到高興處,他在凳子上盤起雙腿,在空中揮起了手臂。

當晚,饒宗頤老先生在孫家正主席的陪同下來到沙田凱悅酒店宴會廳——論壇所在地,一個離城區很遠、與香港中文大學接壤的地方。凱悅廳頓時沸騰起來,專家、記者、工作人員把饒宗頤團團圍住,盡情地表達崇敬與愛戴,同時湊過去搶著與老先生合影,像是能沾上仙氣,搭上國學支脈,坐在饒先生身邊的孫主席亦是喜從中來,笑意盈盈。被大家的盛情打動,饒老先生竟然主動上了主席臺,講了一番話,收了一份禮,回了一份情。歡迎宴會此后像是被點燃的炮仗,噼噼啪啪地燃放起來。白日里嚴肅的學術探討都變成彼此間的熱切話語,還有不專業但也不難為情的歌聲。論壇主持人、中國電影家協會主席李前寬更是異常活躍,在臺上臺下奔走跳躍。才剛剛開幕的論壇,歡樂得像是提前勝利閉了幕,之前意猶未盡的情意被挖深了根,澆足了水,決心天長地久般持續下去。

論壇閉幕后,與會專家在香港藝術發展局的安排下,參觀了饒宗頤文化館。這里是一座氣度不凡的歷史建筑,前身是荔枝角醫院,建于1921年至1924年間,專門收治精神病、麻風病及各種傳染病病人。瑪嘉烈醫院啟用后,荔枝角醫院不再收治病人,只是為類似病人提供住處。2009年,由香港文化促進中心出面,以“香港文化傳承”為主題,在此展開保育與活化功能。同年,特區政府將此處命名為饒宗頤文化館,以表示對國學大師的尊崇。漫步其間,海峽兩岸的專家心有所動,祈愿如國學般考究的文化可以像風像雨,滋養華人所在的每一個地方,讓被美好文化滋養的中國人自信地優雅地在世界各地漫步。

“共話香港”是一個漂亮圓桌

“文化交融與藝術發展”不可能是一次性可以完成的話題,但是到本屆,“藝術論壇”已完成完整首輪——海南、臺灣、澳門、香港。也許,下一個開始會在北京?還未可知。

為期兩天的論壇起初有點像關禁閉——大家克制在購物天堂購物的念頭,專心致志探討交融與發展,貌似枯燥,其實充實。尤其是臨了那個“圓桌”——說是“共話香港”,其實共話了很多。11月21日,“共話香港”圓桌交流環節在央視電視劇頻道主管張子揚靈動的主持下,請“電影”饒曙光、“設計”潘魯生、“戲劇”毛俊輝、“管理”鄭新文暢談了他們與此岸或彼岸第一次交往的情形,那些饒有趣味同時也是耐人尋味的經歷與經驗,折射出內地及港澳臺由較早時候的交往到近些時候的交融的過程——可以說是步步深入的過程,有時候幾乎深入到了誰也離不開誰的程度。但是,具備深度的交融尚不具備廣泛性。比如,藝術的交流遠遠比不上娛樂的聯姻。事實上,優質藝術與文化的交流才有利于對華語地區大眾普遍審美心理的培育。值得欣慰的是,“千里共嬋娟——香港與內地藝術交流回顧與展望”是一個浪漫而務實的課題,在這個層面下,有很多可以操作的事情。有美好往事為證:潘魯生早年意外收到香港展會邀請,鄭新文給余隆第一次做歌劇助理指揮的機會,毛俊輝的港版話劇應邀參加“相約北京”,饒曙光與杜琪峰深厚的友誼……長此以往,繼續下去,什么都是有可能的。

除了圓桌,論壇還想了不少加深了解的主意。李前寬去浸會大學講“電影的品格”,李春青在香港教育學院談“中國審美趣味的歷史”,都是深入淺出的學術努力。論壇結束后,大會還特意安排與會人員趕往跑馬地,體驗“馬照跑”的香港,看首輪10號、二輪5號駿馬贏得冠軍。

11月21日,楊承志滿懷深情宣布論壇結束,趙化勇一五一十歸納論壇成果,論壇到了閉幕的時候。但論壇沒有真的結束,還會一直辦下去,一屆一屆地……然而,如何能把論壇做成不散的宴席——色香味俱佳,應者云集,也需要學問。

旁觀、旁聽完論壇,記者不禁暢想:當全球華人心心相印,當華人文藝家攜手并進,當高尚的淳樸的精致的中華文化深入華人心底,那,由億萬顆美麗心靈鑄就的“中國”將會是多么美,悠久的中國將會多么嶄新。

(編輯:偉偉)