上海夢:跨界交流與國際交易

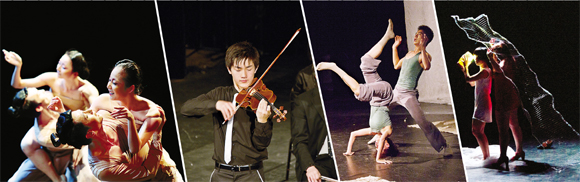

由左至右:二胡肢體劇場《關(guān)睢》、微小提琴協(xié)奏曲《三句半》、現(xiàn)代舞《底片》、形體劇場《半醒》

[業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)]

吹響跨界青年藝術(shù)的集結(jié)號——觀《上海·夢》全球首演有感

10月19日夜,一群朝氣蓬勃、才華橫溢的年輕藝術(shù)家,像候鳥從四面八方集結(jié)到秋日藍(lán)天陽光下的申城;那夜,黃浦江畔,我們聽到了嘹亮的跨界藝術(shù)的集結(jié)號角,由此,中國年輕的藝術(shù)家們,將乘著這艘全新打造的“集結(jié)號”航船,駛向一個新的天地,一個更加廣闊而屬于他們的空間。經(jīng)過不到半年,實際上僅剩三四個月的創(chuàng)作準(zhǔn)備時間,來自全國各地乃至海外的年輕藝術(shù)家們,克服了許多難以想象和逾越的藝術(shù)困難,欣然接受了中國上海國際藝術(shù)節(jié)“扶持青年藝術(shù)家計劃”的委約創(chuàng)作,圍繞著“上海·夢”這個迷人而充滿誘惑力的主旨,創(chuàng)作了七個風(fēng)格迥異、帶著年輕人獨(dú)立大膽想象力的舞臺作品,在中國上海國際藝術(shù)節(jié)這個已經(jīng)全球矚目的藝術(shù)平臺上首演。

《海上花2.0》,編導(dǎo)王翀,這位北大法學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的雙學(xué)士,對藝術(shù)情有獨(dú)鐘地成了夏威夷大學(xué)的戲劇碩士。他把來自清末一部長篇白話小說《海上花列傳》的靈感,作了全新的呈現(xiàn)和演繹。古典上海女性的幽怨和現(xiàn)代上海女性的困惑在舞臺上交錯、對位。我們看到了女性的夢幻和現(xiàn)實的沖突,聽到了來自她們心靈最深處的那聲慵倦而刻骨銘心的嘆息。平緩而細(xì)膩地展現(xiàn)了都市女性的“美麗與哀愁”。時代變化,命運(yùn)依舊。藝術(shù)家精心著眼于細(xì)節(jié)的打造、迷離閃爍的眼神的捕捉、滬語獨(dú)白的傾訴。同樣,現(xiàn)代舞《底片》的靈感也來自于文學(xué)作品,來自于上海女作家王安憶長篇小說《長恨歌》中一段關(guān)于弄堂的經(jīng)典描寫。三男三女穿梭巡弋在白紙營造的弄堂建筑之間。那些白紙,時而是石庫門的客堂,時而是石庫門的閣樓,時而就是獨(dú)立的石庫門房子。舞蹈用肢體,一層層地展現(xiàn)著生活在弄堂里的上海人的各種生態(tài)和復(fù)雜、微妙而富于變化的人際關(guān)系。他們有時疏離,有時親昵,有過被流言包圍的焦慮,也有過月色如水在清空寂靜的弄堂里談情說愛的甜蜜。生活總體是流水般的日常、平和的,雖然也不乏小打小鬧的刺激和波瀾。蒙柯卓蘭的劇場室內(nèi)樂《死亡與少女》脫胎于2004年諾貝爾文學(xué)獎得主、奧地利女作家耶利內(nèi)克的同名小說。女作曲家試圖用樂音和女作家就女性的情感、命運(yùn)和生命,展開一次在不同語境中的對話。這種語境的不同,不僅在于藝術(shù)敘述樣式音樂和文學(xué)的差異,而且在于日耳曼民族和中國蒙古族文化上的區(qū)別。三個樂章分別冠之為“呼吸”、“跳動”和“重生”。因為用音樂具體詮釋文學(xué)的敘事并不是音樂的特長,于是在文學(xué)語言之中作曲家提煉出了充滿個人化的生命體驗。這種體驗柔美地飄逸在馬頭琴的弦上,粗放地活躍在呼麥的歌唱中。《詩經(jīng)》這部中國最古老的民間詩歌的總集,同樣成為青年藝術(shù)家們青睞的改編對象。尤其是其開卷的《關(guān)雎》一曲,幾乎成為中華民族關(guān)于愛情的一種歷史的集體記憶。“關(guān)關(guān)雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”千百年來一直傳誦在我們的心際、口頭。青年舞蹈家董杰和二胡演奏家趙磊用中國古典的舞蹈的肢體動作和二胡,同時借助現(xiàn)代的舞蹈編排和現(xiàn)代的作曲技法,再現(xiàn)了兩千多年前我們偉大的先民,那些青年男女漫步在柳絲飄拂春光明媚的渭水之濱,享受著愛情歡愉的甜蜜瞬間。其間有交織纏綿,有短暫分離后的無盡思念,有陽光下的逶迤隨心的散步,也有彼此傷別迷離與無奈。穩(wěn)沉而回旋反復(fù)的舞蹈交織著二胡溫潤的音色、旋律,再現(xiàn)了充滿著中國古典風(fēng)韻的愛情畫卷,抒發(fā)了國人和人類千萬年來對于美好愛情理想熱烈而執(zhí)著的追求,以及追求過程中些許無奈和惆悵。

年輕人的藝術(shù)思維總是顯得自我、獨(dú)特而活躍。音樂多媒體劇場《意鏡》,巧妙地將打擊樂襯托下的昆曲凈行的音色組合起來,不斷地發(fā)出“我不是你,我不是他……”的尖利吶喊。其背后的潛臺詞在于都“不是”而“我是誰”的追問。深刻表達(dá)了現(xiàn)代城市人在社會角色的“非我”包圍下,“自我”迷失后的種種焦慮的情狀。羅月冰的形體劇場《半醒》其實是一個具有一定象征意味語言色彩的舞蹈作品。她用略帶晦澀的呈現(xiàn)和肢體語言,暗示著城市人“半醒”狀態(tài)下的對話。一瘦一胖的兩個女舞者,是一個人“自我”的兩半。她們互相沖撞著又互相試圖著理解和接近。它不是全知的敘事而是從女性生命個體出發(fā)衍化而來的“呈現(xiàn)”,是一個具有強(qiáng)烈個人化色彩的作品。作為特別推薦的小提琴協(xié)奏曲《三句半》是兩位年輕而才華橫溢的藝術(shù)家作曲田景倫、演奏李澤宇共同奉獻(xiàn)的精心之作。1987年出生的田景倫已經(jīng)有多部作品在全國獲獎。《三句半》不僅榮獲了梅紐因國際小提琴比賽的新作品獎,而且成為該賽事指定的參賽曲目。被譽(yù)為天才少年的演奏者李澤宇,是世界一流音樂學(xué)府柯蒂斯音樂學(xué)院迄今最年輕的亞洲學(xué)子。作品帕格尼尼式的炫技寫法給了他一個展示、發(fā)揮演奏才華的最佳時機(jī)。這位小伙子干凈利落神采飛揚(yáng)地演繹了這首現(xiàn)代氣息和中國文化交融的作品。他演奏中的天賦和清新陽光的明星氣質(zhì),使人們對他成為世界古典樂壇郎朗式的巨星,充滿了期待。

縱觀這場演出,我認(rèn)為有幾個特別值得關(guān)注的主題詞。這就是:當(dāng)代的、本土的、跨界的。當(dāng)代,即是參演的所有作品都體現(xiàn)了當(dāng)代藝術(shù)強(qiáng)烈的實驗性、探索性、先鋒性。從創(chuàng)意、創(chuàng)作、編排到最后的舞臺呈現(xiàn),都不同于常規(guī)的藝術(shù)作品。作品形式新穎奇特,都給人以耳目一新的視聽和審美沖擊力。本土,意味著中國當(dāng)代藝術(shù)有完全不同于西方當(dāng)代藝術(shù)植根于西方文化土壤的本土氣質(zhì)。雖然形式風(fēng)格很現(xiàn)代,但都在不同程度上強(qiáng)化、突現(xiàn)了中國元素。《意鏡》中的中國傳統(tǒng)戲曲的身段和音色,《死亡與少女》對內(nèi)蒙古長調(diào)旋法的運(yùn)思、馬頭琴“風(fēng)吹草低見牛羊”般的抒情,呼麥奇特歌唱的和弦音色,《關(guān)雎》對古老中國氣質(zhì)的迷戀,《海上花2.0》《底片》對中國城市生活的感性思考,《三句半》對中國傳統(tǒng)曲藝結(jié)構(gòu)樣式的借鑒……在文化多元的當(dāng)代世界,中國的當(dāng)代藝術(shù)必須有自己的文化身份和文化認(rèn)同。跨界,即是藝術(shù)地呈現(xiàn)打破了藝術(shù)傳統(tǒng)中藝術(shù)壁壘森嚴(yán)的門戶界限,從而使多種門類的藝術(shù)手段服務(wù)于同一個藝術(shù)指向,使藝術(shù)指向得以在豐富的藝術(shù)手段的共同簇?fù)硐拢吁r明、更加強(qiáng)烈地凸顯出來。《海上花2.0》解構(gòu)了舞臺和電影的區(qū)隔,現(xiàn)場的影像拍攝、即時的銀幕反映和舞臺實景演出,交互為用,放大了舞臺演出的微妙細(xì)節(jié)和動作。《意鏡》中昆曲表演、節(jié)奏動蕩多變的屏幕影像、皮影般的投影加上中西混合的打擊樂,給人多重感官的沖擊。《關(guān)雎》二胡如泣如訴的無調(diào)性、高難度帶有表演性的演奏和舞蹈之間的對話,都體現(xiàn)出當(dāng)代藝術(shù)實驗、跨界、拼貼、鑲嵌、混合的特點(diǎn)。

當(dāng)代中國有一大批如譚盾所說的,面對夢想和現(xiàn)實的距離,依舊選擇努力和堅持,來圓一個浪漫的夢的年輕的藝術(shù)家。中國上海國際藝術(shù)節(jié)以一種富于戰(zhàn)略性的思考和眼光,不失時機(jī)地推出了“扶持青年藝術(shù)家計劃”,為那些像歌劇《波希米亞人》里在困頓生活中追尋著田園牧歌和藝術(shù)創(chuàng)造,懷著熱情、真誠、夢想和渴望的魯?shù)婪騻儯峁┮粋€展示他們才華實力的平臺和機(jī)會。事實上他們也還有不少可以挑剔和改進(jìn)的地方。但是,對于年輕人來說,重要的不是成功,而是探索的勇氣,先鋒的姿態(tài)和決絕,還有參與和展示。他們需要寬松的激勵的目光。讓我們把掌聲和喝彩送給年輕的藝術(shù)家。希望,永遠(yuǎn)在前方。(毛時安)

(編輯:競童)