耳邊響起駝鈴聲——中國當(dāng)代文學(xué)如何“走出去”

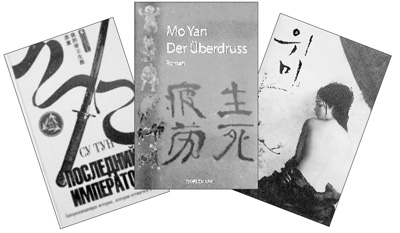

蘇童《我的帝王生涯》俄語版封面、莫言《生死疲勞》德語版封面、畢飛宇《玉米》韓語版封面

閱讀提示

中國當(dāng)代文學(xué)對外翻譯與出版,情況一直不容樂觀,原因何在?最近,由中國作協(xié)主辦的“第二次漢學(xué)家文學(xué)翻譯國際研討會”在北京舉行,來自15個國家的27位卓有成就的漢學(xué)家、翻譯家、出版家,與中國作家、學(xué)者聚于一堂,就此展開了交流與討論。

這場交流為我們帶來了豐富的信息與啟迪。尤其是我們認(rèn)識到:中國當(dāng)代文學(xué)并不遜色于其他國家的同時代作品。但是,囿于傳統(tǒng)因襲所產(chǎn)生的政治偏見、囿于文化隔膜所產(chǎn)生的理解困難,加上翻譯本身所面臨的困境,中國當(dāng)代文學(xué)“走出去”仍任重道遠(yuǎn)。

近年來,中國當(dāng)代文學(xué)呈現(xiàn)兩個奇怪的現(xiàn)象:一是無論國內(nèi)的文學(xué)創(chuàng)作如何如火如荼,精品力作如何層出不窮,讀者們?nèi)绾瓮┣锼T多國際大獎總不見花落華夏;一是中國作家與學(xué)者,往往對外國文學(xué)大家及文學(xué)作品了若指掌,而國外的很多讀者卻連曹雪芹何許人也都沒搞清楚,遑論中國當(dāng)代作家。

中國文學(xué)的引進(jìn)與輸出,創(chuàng)作實(shí)力與世界聲譽(yù),實(shí)在有些失衡。

當(dāng)代文學(xué)莫要“錦衣夜行”

一個諾貝爾文學(xué)獎,已讓不少中國讀者由希望而失望,由失望而怨尤。我們果真缺乏優(yōu)秀的作家與作品嗎?答案是否定的。僅以長篇小說為例,從陳忠實(shí)的《白鹿原》、路遙的《平凡的世界》,到阿來的《塵埃落定》、王安憶的《長恨歌》,部部可圈可點(diǎn);從賈平凹、莫言,到蘇童、畢飛宇,人人才華橫溢。深厚的歷史傳統(tǒng),燦爛的民族文化,豐富的當(dāng)代生活,再加上一批既有實(shí)力又不乏雄心的寫作者,中國當(dāng)代文學(xué)沒有理由輸給別人。

原因可能不在文學(xué)本身,而在于文化差異和語言鴻溝,在于中國當(dāng)代文學(xué)未被世界真正理解與認(rèn)識,不少與會漢學(xué)家、翻譯家都談到了這一點(diǎn)。俄羅斯圣彼得堡文學(xué)出版社前總編輯葉果夫說:“中國當(dāng)代文學(xué)已經(jīng)出現(xiàn)了一些應(yīng)該在世界文學(xué)版圖上占據(jù)一席之地的作品,中國古老的傳統(tǒng)與當(dāng)代現(xiàn)實(shí)在這些作品里交匯,給人留下了上等作品的深刻印象。中國文學(xué)不能錦衣夜行,應(yīng)該積極走出去,讓世界真正地認(rèn)識與了解。”

錦衣夜行,真是一個絕妙的比喻。漢學(xué)家認(rèn)為中國文學(xué)錦衣夜行,既有客觀原因,比如語言障礙,也有主觀原因,比如說一些先入為主的閱讀成見阻礙了對于中國文學(xué)的接受。“我覺得其他國家對我們社會有一種偏見,認(rèn)為我們產(chǎn)生不了偉大的作家。在他們眼里,偉大作家如果要出現(xiàn),那一定得‘反體制’才行。這樣的標(biāo)準(zhǔn)顯然過于政治化,一定程度上降低了文學(xué)本身的價值與意義”,作家劉震云說。

外國漢學(xué)家、翻譯家也不諱言這種閱讀偏見的存在。西班牙漢學(xué)家雷艾琳教授表示,西班牙讀者更青睞那些在中國“備受爭議”的作品,比如因?yàn)樘幚硇詯垲}材過于露骨而被禁的作品,卻較少分析這些作品本身的文學(xué)價值。這樣既造成了中國文學(xué)不盡如人意的接受現(xiàn)狀,也阻礙了西班牙讀者真正了解中國文學(xué)的精髓。

捷克的情況更為發(fā)人深思。捷克學(xué)者李素介紹,捷克的讀者對中國保持著兩種態(tài)度,對古代中國的盲目崇拜與對當(dāng)代中國的政治偏見,“捷克讀者一向保守,不愿意拋棄自己對中國的想象,只是希望通過閱讀中國文學(xué)作品來確認(rèn)他原有的想象與認(rèn)識”。

閱讀中國文學(xué)作品,只為確認(rèn)原有的想象,而非獲取新認(rèn)識,這并非匪夷所思的個別現(xiàn)象。很早以前,愛德華·薩義德就在《東方主義》一書中做過類似的描述:“東方”其實(shí)是被歐洲人造型的一種想象。至于這種想象到底準(zhǔn)確與否,他們卻沒有興趣去一勘究竟。在這種情況下,中國當(dāng)代文學(xué)要真正走進(jìn)歐洲讀者的心里,確實(shí)任重道遠(yuǎn)。

(編輯:子木)